演出服装演出完就退货,单反相机拍完照就寄回,甚至粉底液用了半瓶也要退……

又一个“双十一”到来,不少消费者“买买买”的同时,一些商家将衣服的吊牌做成A4纸大小,醒目地写上“试穿请保留,拆除不退不换”,相关新闻登上了网络热搜,让人啼笑皆非。

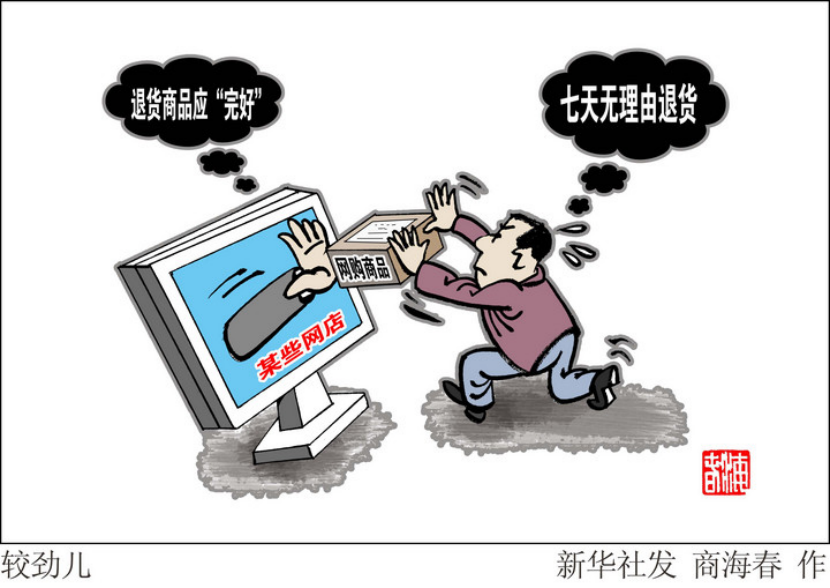

本来是为维护消费者权益而出台的“七天无理由退货”,硬是被一些不良买家变成了薅卖家“羊毛”的工具。如何让“无理由退货”规则回归保护消费者的本意,构建起更为公平、健康的消费环境,值得各方深思。

对喜欢购物的“剁手党”们来说,“七天无理由退货”既是一颗定心丸,也是一粒后悔药。商品不合格、衣服穿起来不合身,都可以轻松退换,一时的冲动消费也能得到及时补救。

这项规则,有助于降低消费者购物的试错成本,提升消费信心;也有利于倒逼商家持续优化服务、提升货物品质,促进零售行业规范发展。

然而,本是一举两得的规则设计,在实际操作中却被一些不良买家滥用。有数据显示,电商销售女装退货率高达50%至60%,线上直播购物的退货率甚至高达80%以上。

出乎人意料的是,有相当数量的退货并非出于质量问题,而是一些买家让商品在自己手中“七天无理由退货”最大化利用。

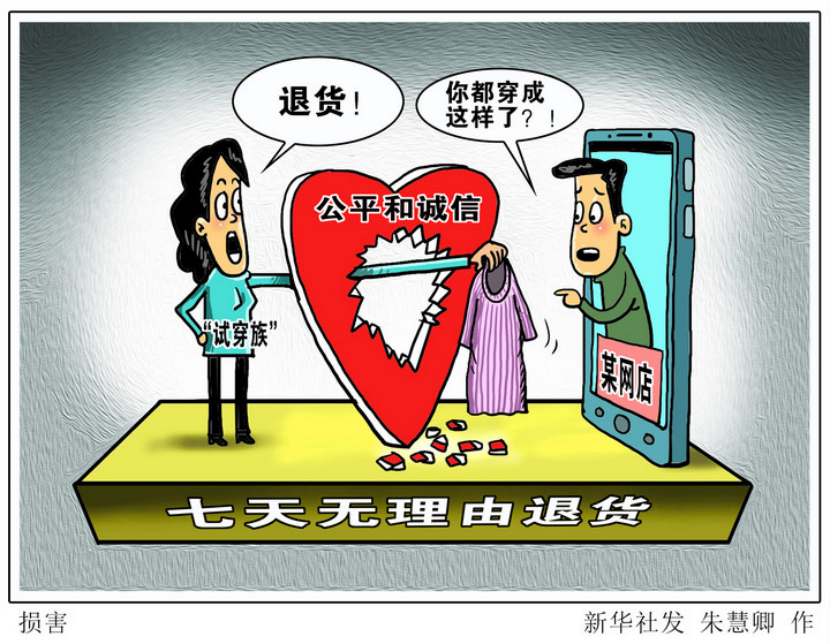

如此“恶意退货”,正在侵蚀电商生态的诚信根基。有消费者将衣服吊牌遮掩遮掩,穿了几天后再以“无理由”为“理由”退货,赚足了穿新衣的“面子”,又没有花真金白银购买,小算盘拨得真叫一个“精”。

某学校有文艺表演,相关人员组织购买了一批演出服装。演出结束后,他们又无理由退货,同时声称衣服有“质量问题”,既占了便宜,又导致商家受到平台处罚,典型的损人利己。

更令人担忧的是,某些人长期专门钻这项规则的漏洞,沦为“退货党”,还培育出灰色产业链。买真退假、买新退旧、买好退次,而且教唆骗赔、伪造凭证,将好好的消费维权规则,硬生生变成了牟利通道。

“七天无理由退货”规则的设计初衷,是为消费者权益兜底。可规则一旦被滥用,就会打破秩序的平衡,不但损害商家的利益,更会透支全体消费者的信用,最终的代价,将由全社会共同承担。

“羊毛党”或许觉得自己薅到了“羊毛”。当商家被迫增设“开箱监控”、安上“防调包扣”、建立“黑名单库”、挂上“大号吊牌”,无形之中推高了销售成本,随之带来的是商品价格上浮、卖家服务收缩、买家权益受限、购物体验变差等一系列负面影响。少数人自以为获利,最终买单的还是广大消费者。

“恶意退货”愈演愈烈,商家设置的退货门槛不得不一提再提。消费者的正当退货需求也受到波及。陷入这样的窘境后,消费者的购买信心衰减,购买力被抑制,最终反噬的是整个商业生态。

诚信是市场经济的基石。当买卖双方信任坍塌,整个网购生态的良性循环便会遭受破坏。本是为“双赢”而设计的规则,最终则可能演变为“多输”的结局。

要破解滥用“七天无理由退货”的困局,不能只靠商家“自救”。在保证“七天无理由退货”保护消费者权益的同时,尤其要警惕维权边界的失控。

“无理由退货”并不等于“无条件退货”。今年5月,推荐性国家标准《售后服务无理由退货服务规范》正式实施,对退货商品的类别、商品完好的标准等作出了更加详细的规定,并且将“七天无理由退货”的场景拓展至线下实体店。标准已出,关键在落实,在保护消费者合法权益的同时,防止规则被滥用。

电商平台要尽快行动起来,挑起落实规则的重任。要完善信用机制,充分利用大数据优势,对异常退货行为建立识别体系,扎紧篱笆、堵住漏洞,消除“七天无理由退货”的规则隐患,做好消费者和商家的公平“中间人”。

商家要想走得长远,仍要不断提高产品和服务的品质,不能“因噎废食”。面对部分消费者滥用规则恶意退货,要勇于捍卫自身权益;面对买家正当退货则要积极配合,提供优质的售后服务,用实力赢得市场的“金杯”和消费者的口碑。

消费者更需遵守诚信原则和契约精神,莫把“便利”当“随便”,把保护自己的规则当成损害他人的工具。便利的边界是责任,宽容的前提是诚信。唯有双向约束、良性互动,才能让消费环境更加健康,让每一份权益都不被辜负。

蚌埠新闻网版权所有未经允许 请勿复制或镜像

皖ICP备07008681号-1 皖网宣备070018号 皖公网安备34030002000168号

互联网违法和不良信息举报: 举报邮箱 bbrbs@bbnews.cn 举报电话 (0552)4017493