幌子招展:市声里的烟火流年

文图/徐 琦

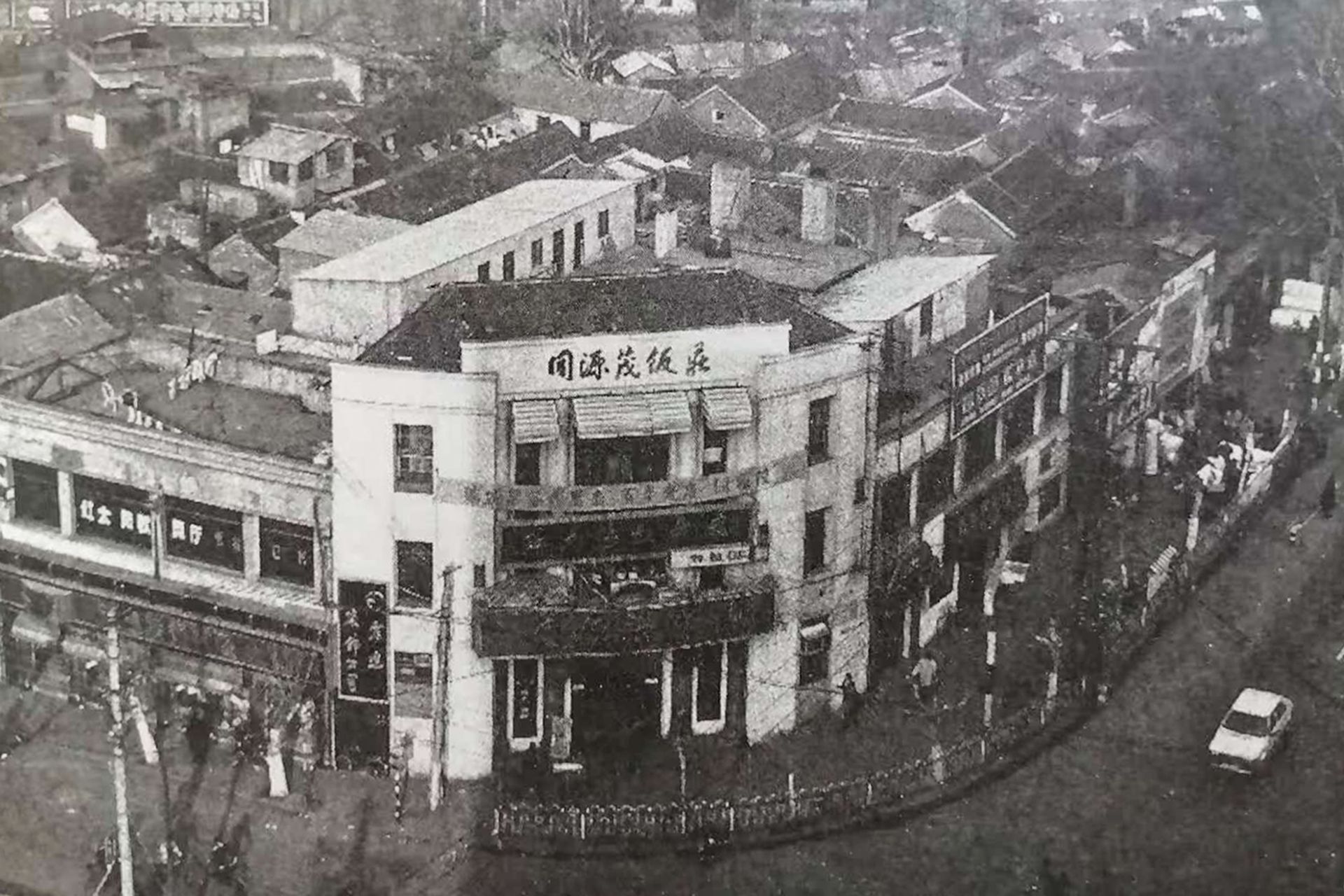

上世纪50年代同源茂饭庄旧貌 (图片资料)

上世纪50年代同源茂饭庄旧貌 (图片资料)

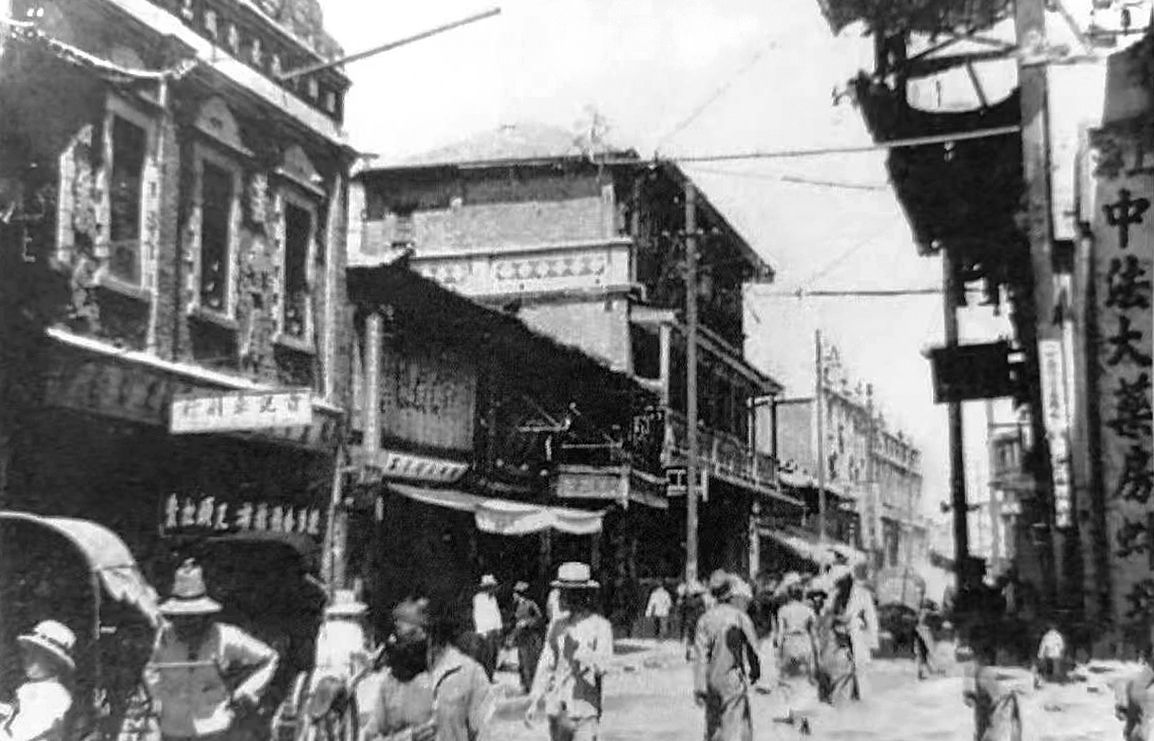

蚌埠开埠初期的商业街景(图片资料)

蚌埠开埠初期的商业街景(图片资料)

夜色里灯火璀璨的同源茂

夜色里灯火璀璨的同源茂

凤阳路上的中华老字号王恒昌药号

凤阳路上的中华老字号王恒昌药号

蚌埠商贸兴于盐粮交易。1915年时,当地仅有十余家零散粮摊,尚未形成规模市场。随着蚌埠粮业公所的设立,市面粮行开始实行商号经营。据记载,玉兴号为蚌埠最早的粮行商号。

20世纪30年代初,蚌埠商业已形成各类专业市场。商业资料记载,当时有盐粮市场、米坊街粮市、盐巷子盐市、淮珠菜市场、东安市场,杂货炒货集中在华盛街市、篾匠街的竹器市、纬二路的布拉条街、升平街是麻袋商户的聚集地,华昌街芝麻巷以糖纸号著称,邻近各县的果品干鲜商贩多集中在轮船码头附近的中兴街。

老商号的市井风情

店铺幌子是中国传统商业文化的重要组成部分,它不仅仅是店铺的标识,更是商家展示自身特色和吸引顾客的重要手段。商号取名向来注重吉祥寓意,店铺招牌多选用富有美好含义的字词。早年有文人曾作过一首“字号诗”,将当时商家最喜爱的吉利字巧妙串联成篇:“和宝鼎泰盛元祥,仁义隆福宏发昌,大洋中华复鸿顺,兴业丰汇怡慎长”。这些字眼任意组合,便能构成既朗朗上口又寓意吉祥的商号名称。人声熙攘的二马路和华盛街上簇集着有名气的商号,街巷里,鳞次栉比的店铺门楣上的匾额或屋檐下布旗招幌上带有“祥”“昌”“泰”“丰”“德”等字的商号随处可见。

一些饭馆的店名也颇有文采,如“六合春”菜馆,华盛街西的“太白楼”酒家,太平街北的“洞天居”,这些雅致的商号为熙攘的街市平添几分清新。寿县人陆车五在柴行北口开了家“将就馆”的小饭店,店面不大,利润微薄,却因这个别出心裁的店名而让人过目不忘。

1927年开业的天成公司是当时蚌埠最大的百货商店,营业大楼坐落在繁华的二马路中段。整栋建筑采用传统木结构立帖式,外部装修却为西方巴洛克风格,底层商店大门采用古希腊圆柱设计,上方拱券、柱头装饰着西式“山花”雕饰。那时候,二马路的店铺多是单层或简易的两层建筑,门面装修简单,天成百货的这座建筑堪称豪华。

当时经一路上的粮行和华盛街店铺多用黑漆铁皮,上面用美术字书写商号。热闹的二马路商业街汇聚了各类商铺,旅馆、饭庄与药铺,各式粗布招幌林立,布旗招展,黄包车夫和行人穿梭其间,勾勒出一幅繁华的商业街景。

虽然“品牌”是现代西方传来的术语,但中国人很早就有“品牌意识”了。民国时期的《南京新报》曾记载当时鞋店分级:“一级舶来品专营,二级中西兼备,三级主打本土布鞋”。二马路的三级鞋店专营传统手工制品的鞋帽,店中的千层底布鞋采用天津“日升斋”工艺制作,用料扎实,做工考究,深受淮河上游正阳关、寿县等地客商青睐。鞋店出售的布鞋以松鹤为标记,店门前竖立广告牌告知:“天津千层底鞋,松鹤为记,只此一家,别无分店”。广告牌下常年放着锋利的菜刀和一双布鞋,顾客可以当场取刀剁鞋底验证质量。虽然鞋店的布鞋价钱可抵得上一双皮鞋了,但是布鞋质量过硬,口碑好,“一个去,百个来”,顾客络绎不绝。

公泰酱园的酱菜远近闻名,公泰酱园用扬州五亭桥作为自己的注册商标。凡是公泰出售的酱品必须要印上专属的五亭桥商标印记。公泰的产品质量好,不缺斤少两,商家和顾客看到五亭桥商标的产品,就会放心购买。曾有富商欲以一万块银圆买此商标,但是被精明的公泰酱园老板拒绝了。

当然以假乱真的仿冒品还是常会出现。1942年年底,三级鞋店在《安徽日报》登了一则紧急声明:“本号创设数十余年,只此一家,别无分店……早为各界人士所赞许,有口皆碑,查有无耻之徒,在本处各埠冒充本号招牌。”由此可知,店家打假早有年头了。这则声明既打假又替鞋店扬名,让来年生意越来越红火。

“小上海”的生意经

上世纪30年代,蚌埠凭借水陆交通优势,崛起为南北通衢,商市日趋繁华。当年在上海大都市被誉为“东方巴黎”的时候,蚌埠也有了“小上海”的称号,当时流行一句话:“中国有上海,蚌埠有‘下海’”。这句话体现了街市的繁荣景象,也折射出老蚌埠商人的精明特质。

在现代商战中许多常见的营销手段,其实并不新鲜,百年前老蚌埠的商号早就通过店铺布置、广告促销等方式有效推动商品销售,引导消费行为了。彼时商界竞争激烈,山东帮、河南帮、怀远帮各地商人纷纷抱团经营。为抢占市场,也是各出奇招。1927年,绍兴人创办的天成公司开业,为了能一炮而红,开业前公司就派人赴全省各地张贴广告,广为宣传。开张当天,张灯结彩、西洋乐队鼓乐喧腾,商民绅耆万头攒动,场面壮观。

宁波人桂安卿经营的老凤祥银楼是皖北响当当的商号。银楼老号为二层门面,正门两侧设大玻璃橱窗。建筑呈三进格局,前店后坊。中厅铺陈考究,羊毛地毯铺地,用来会客洽谈生意,店面墙体装饰灰黑色水磨石,典雅气派。

当年的临街铺面店堂陈设,多数是门面朝大街,木柜台与门面平行横置的老式格局。1946年,鼎昌棉布呢绒绸缎局开业时,“仿上海店堂陈设,营业厅堂正面和两侧置柜台,中间设玻璃样品柜。”也是这一年,浙江镇海人林鸿勋在二马路东段接手一间倒闭的商

铺。为使新店与众不同,林鸿勋将旧门面彻底翻新,店堂地面铺设大城市时兴的红色水磨石地板,临街的玻璃橱窗内陈列着两个男女模特模型,还特意从上海引进了彩色日光灯照明,经过改造的店面焕然一新,时尚而新潮,引得行人驻足侧目。

俗话说:“一种买,千种卖。”二马路的鼎昌棉布呢绒绸缎局,是全市绸布业最大的商号。当时同业多使用零担运输方式,到货慢,而鼎昌则采用快件托运,三日内货达。对于畅销商品,会派专人外埠背运回来,隔天货物就能到店。布料花色繁多,明码标价,尺码足量,顾客没有不满意的。

中国商业文化不仅强调诚信,也特别注重人情。逢年节或店周年日,鼎昌都会准备赠品馈赠顾客,夏季会定制苏州风景纸扇,年终则印制日历,这些颇具人情味的营销手段使得鼎昌商号生意日益兴隆。

天成百货公司以货品齐全著称。在处理积压的滞销商品,自有一套方法:滞销商品统一八折出售,购物满三块钱即赠送当时畅销的“三友实业社”的毛巾。公司定下规定,压仓货按销售额提成,积压越久提成越高,这样店员们都抢着推销存货。

商号竞争,不乏出奇制胜者。“望淮楼”浴池因经营不善,被安庆人汪若波接手后改名为“天然池”。为给新店造势,在门前贴出征联启事,出上联:“天然池池水汪汪若波涛万顷”,悬赏征集下联。最终,复旦大学的陈贯五先生以下联“望淮楼楼阁高高怀珍珠千颗”拔得头筹,成为市井佳话。这次征联活动反响热烈,应征对联数量颇多,评奖结果公布后,有落选者因对评选不满闹得沸沸扬扬。果然如汪老板所愿,这一招让天然池打响了名声。

不散的市声

“人叫人千声不语,货叫人点头自来”,这是做生意人的信条。1931年春天,庐江人王仲章在二马路开设了王恒昌药铺。那时这条街上已有山东人开的老大年药房、东万生药房,还有怀远人经营的德和裕药房,整条街药铺林立。

王仲章早年以药铺“水客”身份入行,深谙药理。他执掌的王恒昌中药铺在选材与加工上尤为严苛。别家药铺切药皆用大刀,唯独王恒昌坚持小刀精切,药片要薄,炒药要焙出香。抓药时一味一包,绝不掺杂,药包出店药名、功效及发药人签章齐全,再捆成上尖下大的药包,分量一目了然,价格公道。为顾客服务精益求精,药铺备下茶水座椅,并代客煎药,送药上门。夜间售药窗口标注“日夜配方”,随叫随应。后堂水缸常年养着活鳖,以备急需现制桂枝炒白芍、鳖血炒柴胡等特殊药材。虽然王恒昌药铺开店较晚,但凭借诚信经营,很快就后来居上。

当年同仁堂药店紧邻着王恒昌药铺。王恒昌主营草药,同仁堂则以北京“同仁堂”的丸、散、膏、丹中成药见长。两家互补合作,王恒昌的药方可去同仁堂配制成药,同仁堂的处方也能就近在王恒昌抓草药,彼此相得益彰。

旧时餐饮业俗称“勤行”。《扬州画舫录》载“厨茶傭谓之勤行”,足见此称由来已久。老蚌埠各家饭店、酒楼待客皆以殷勤周到闻名,虽规模不一,却各有经营之道。

同源茂饭庄专营京津风味菜,尤以挂炉烤鸭闻名。营业时,掌柜李成茂必定会身着长衫,立于店前,笑脸迎客,每逢官绅贵宾会宴,饭庄会奉送“敬菜”。宾客觥筹交错间,店堂伙计高声唱报“老板敬菜”,李成茂亲自端上两道招牌菜。做东的主人因得老板礼遇,在宾客面前备感体面。除敬菜外,饭庄有时还会附赠“礼券”,因经营有方,同源茂门庭若市。

公正饭店是20世纪20年代初就营业的一家菜馆,主打怀远口味淮上菜。饭店位于华盛街和中山街的十字路口,人来人往,进店的顾客多为皖北地区的农民和往来客商。公正饭店有位跑堂伙计叫王学诗,用泗州戏唱腔叫堂。顾客点菜后,他以唱代喊,用泗州戏唱腔向灶房报菜名:“来客两位,两钱豆芽,三钱花生米,四碗稀饭,八块炸油饼”。那拉魂腔“高亢婉转,令人食客备感亲切。公正饭店老板李振芳,有个小儿子李虎臣,自幼爱好京剧,后来成为蚌埠京剧团名角,不知是不是耳濡目染,受了当年这位“唱堂”伙计的影响。

漫步城市街巷,时常能与那些泛黄书页中记载的老字号不期而遇。这些历经百年沧桑的商号,依然焕发着蓬勃生机。那弥散在岁月里的市声流年,已成为这座城市最生动的底色。

蚌埠新闻网版权所有未经允许 请勿复制或镜像

皖ICP备07008681号-1 皖网宣备070018号 皖公网安备34030002000168号

互联网违法和不良信息举报: 举报邮箱 bbrbs@bbnews.cn 举报电话 (0552)4017493