蚌埠发布客户端讯(融媒体记者 张建平 文/图) 大禹是上古治水英雄、中华先祖之一。作为夏王朝的奠基人,中国早期国家形成阶段的关键性人物,大禹是中华民族天下为公、艰苦奋斗、坚韧不拔的精神象征,包含勇敢、智慧、勤勉、敬业、廉洁的大禹精神和大禹文化,促进了华夏各地聚落的文化认同和民族认同,为形成大一统的国家奠定了基础,对中国文化影响深远。大禹及大禹文化是中华民族代表性文化符号之一。

有夏以来,大禹一直是朝堂官府、乡野民间的崇拜对象。赞美大禹、歌颂大禹、信仰大禹是中华文化的核心内容之一,是推进华夏各民族汇聚形成中华文化共同体的主导力量。

大禹信仰是历史记忆与文化认同的产物。“大禹治水”是华夏民族的集体记忆,是敬仰大禹的一种民族情感。在文学艺术、神话传说和民间故事中,大禹的形象被不断丰富和神化,成为中华民族勤劳、智慧和奉献精神的象征。唐宋以来,民间尊禹祀禹蔚成风俗,禹祠禹庙遍地开花。这些禹迹成为大禹文化活态传承的空间载体,围绕尊禹、祀禹主题形成的民俗、宗教、艺术活动,以及民间传说、神话故事等,成为地方文化的内容之一,对这些地区的社会形态和民众精神生活产生了深远的影响。

涂山禹王宫是江淮地区有代表性的祀禹建筑

大禹崇拜的形成背景

崇拜的产生是一个复杂的演化过程,是一定范围内的社会群体、个人心理和集体意识、习俗和文化共同作用的结果。崇拜的形式有自然崇拜、英雄崇拜、祖先崇拜、宗教崇拜等,具有地域性、民族性、社会性等特点。

最先出现的是自然崇拜。人类童年时期,把天地万物都视为神灵,心存敬畏。初民后来把这些自然崇拜拟人化,认为天地山川、日月星辰、草木禽兽等自然物,和风雨雷电、霜雪虹云等自然力和自然现象,都和人一样,有生命、意志、情感,还有超越人类的灵性和能力,会影响甚至支配人的生存及命运,于是这些自然崇拜的神灵都化身为人的形象,比如雷公电母、土地公公、土地婆婆等。敬拜这些神灵可祈福消灾。与此同时,一些曾经在人类生存斗争中发挥过重大作用、被视为英雄的历史人物,也在民众的敬仰崇拜过程中异化为神灵,具有了神的灵性和超能力,这就是英雄崇拜或领袖崇拜。

随着以血缘关系为纽带的宗亲部落的扩大,氏族群居生活相对固定,人们相信共同的祖先可能给氏族群体带来庇护,于是出现祖先崇拜。在一定的时期或特定的人物,祖先崇拜和英雄崇拜是叠加或重合的,那些被奉为神明的崇拜对象,可能是祖先同时又是英雄,比如禹之于夏。“禹能以德修鲧之功”,带领民众平定水患,大公无私,贡献巨大,成为夏人祭祀对象。

正因为崇拜是人们对未知力量的敬畏、对超凡能力或功绩的敬仰,崇拜可以给人带来安全感和归属感。通过崇拜神灵或英雄,人们能获得心理上的安慰和保护。崇拜对象往往具有一定的象征性,代表某种价值观或理想,因此崇拜还为人们提供了生活的意义和价值导向。共同的崇拜对象可以增强群体的凝聚力和认同感,明清时期,各地商贾大户纷纷在移居地区建设同乡会馆,常伴有禹王宫,用大禹信仰来号召和团结流寓地的同乡。

政治需要和统治者的推动往往成为崇拜和信仰的主导力量。古代帝王自称“天子”,夺取政权是“奉天承运”,以此神化帝王权力。借尊崇尧舜禹等先代德政明君,为自己政权的合法性背书;借尊崇“文圣”“武圣”,教化百姓遵从“君君臣臣父父子子”等级制度,以服从尊上、忠君报国为最高道德标准和行为规范。

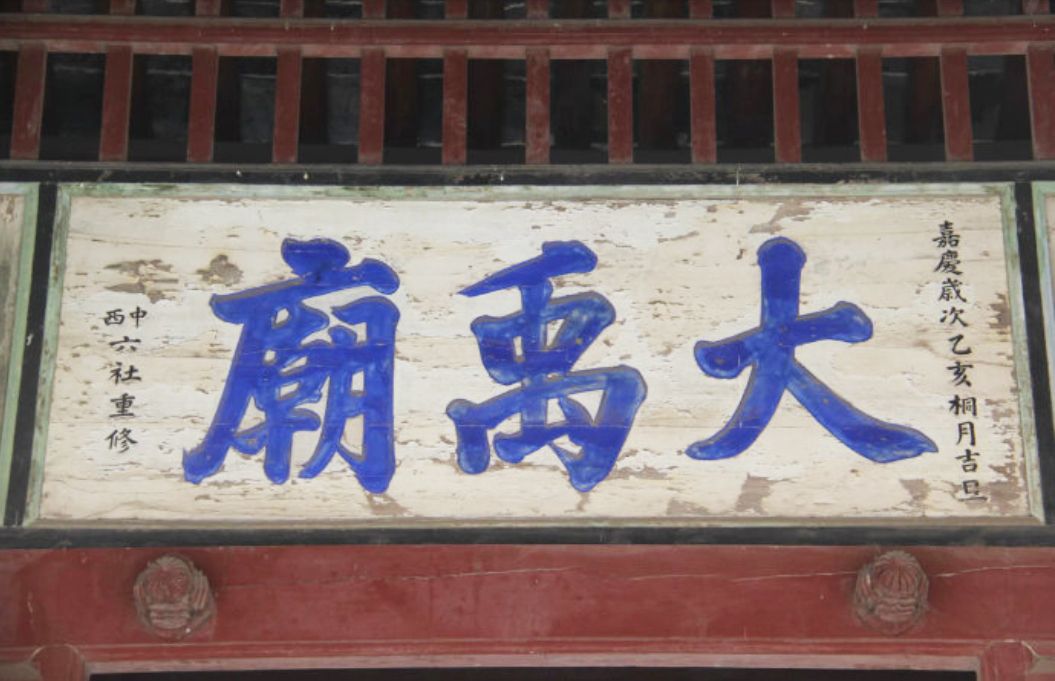

陕西韩城大禹庙的清代牌匾

陕西韩城大禹庙的清代牌匾

大禹信仰的社会基础

崇拜是人类社会和文化发展的重要组成部分,也是一种文化形式。崇拜对象往往具有象征意义,或成为一种文化符号,通过历史、传说或文学作品的传播,成为集体记忆的一部分,进而被广泛崇拜。历代典籍记载和《大禹治水》小说等文字作品的流传,“三过家门而不入”等大禹传说的家喻户晓,让大禹信仰逐步树立。

司马迁的《史记·夏本纪》大部分篇幅都是记述、评论大禹,有关大禹治水的传说更是遍布各地,强化了民众对大禹的集体记忆,尤其突出了大禹治水的功绩。班固所撰《汉书》有120篇 ,其中有40篇涉及大禹。依照“盛德必祀”的传统,大禹顺理成章成为中国古代社会的社稷之神、国家之神,是中国古代圣王的典范,《史记·夏本纪》称“天下皆宗禹之明度数声乐,为山川神主。”

先秦诸子对大禹都一致推崇。随着汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”,儒家一家独大,大禹文化作为儒家文化的一部分,成为传统文化的重要基石。《尚书》《史记》中的大禹还是个鲜活生动的人的形象,汉代以后儒家对尧舜禹“偶像化”的结果,把大禹当作了神。大禹形象经历了一个“由人到神”的过程。大禹位序虽在古代圣王尧舜之后,但影响力却后来居上。民众对大禹由崇敬到崇拜,进而形成风俗信仰。

从社会层面来说,崇拜行为往往通过代际传承和文化习俗得以延续。大禹崇拜及信仰对传统社会产生了广泛而深刻的影响。通过强化大禹记忆,丰富大禹文化,从而增强文化认同、价值认同,以坚定信仰。从形式和表现来看,崇拜更偏向于外在的情感和行为表现,而信仰则更注重内在的信念和价值观。两者可以相互影响,共同塑造个人或群体的精神世界。

大禹信仰所呈现出的社会功能,在庙堂上对巩固政权统治、促使皇帝“善政”产生了一定的积极作用;在州县乡镇,成为基层社会治理的重要手段之一,以立庙祀禹对民众实施教化,“敬神明而肃人心”。

后人为增饰乡辉,附会禹的事迹,神化禹的传说,也是非常普遍的现象,故禹迹遍布神州。这也是大禹信仰深入人心的一种体现。

河南省桐柏县淮源镇淮祠内有大禹蓑衣执耒的塑像

河南省桐柏县淮源镇淮祠内有大禹蓑衣执耒的塑像

历代王朝的尊禹典制

“国之大事,在祀与戎”。从夏代社祀开始,祭祀制度与国家政治体制一起逐步发展;至秦汉时期,国家祭祀体系已趋完备;唐宋后更加规范,成为政权与国家的象征,发挥了重要功能作用。在国家祭祀制度中,大禹是主要祀神之一,儒家尊为“三代圣王”,历代王朝都将大禹视为明君楷模,通过祭祀大禹强化政权的合法性,同时也强化了对大禹的集体记忆。从官府到民间,大禹崇拜逐渐发展成为一种普遍的文化现象。

先秦时期,奉大禹为圣王。

夏商周三代,大禹祭祀作为一项礼制,一直沿袭下来。史料记载,启即位后,就派人前往会稽大禹陵祭祀父王。《吴越春秋》载:夏启使使以岁时春秋而祭禹于越,立宗庙于南山之上。至少康中兴后,“恐禹祭之绝祀,乃封其庶子于越,号曰无余。”

商汤在鸣条之战击败夏桀后,将夏社迁至商都,以示继承了夏朝的天命。夏社是夏朝祭祀土地神和祖先的社稷坛,象征着夏朝统治的合法性。迁夏社既是政治象征,又是文化传承,体现了商朝对夏朝文化的尊重和继承。成汤强调商朝与夏朝的文化联系,彰显“天命所归”,而大禹作为夏朝最重要的先王,在以祖先崇拜为核心的商朝祭祀礼制中,自然成为历代商王重要的祭祀对象,大禹治水的功绩也被商王用来象征自己对国家的治理能力。

武王伐纣推翻商朝后,承袭旧制,并逐步强化了对大禹的祭祀,将大禹视为圣王,把大禹治水事迹与周朝的德治理念相结合,形成了以“礼乐”为核心的祭祀体系,祭禹礼制更加系统化和规范化,通过祭祀大禹,强调自己对夏商两代文化的继承,以进一步巩固政权。

商朝和周朝对祭禹礼制的传承和完善,既体现了古代中国对圣王的崇拜,也是巩固政权正当性合法性的重要手段,反映了商周两代在文化和政治上的传承与发展。商朝的祭祀注重祖先崇拜和天命观念,而周朝则将祭禹纳入系统的礼乐制度中,赋予更深的政治和文化意义,对后世的祭祀文化产生了深远影响。

先秦时期,诸子百家虽然学说不同观点各异,但对大禹平成水土的功德几乎都是正面肯定、甚至讴歌颂扬的。至迟至秦汉,大禹崇拜就是一种普遍的文化现象,上至帝王将相、下至黔首布衣,都把大禹奉为神明。

秦汉之后,崇拜升级。

秦始皇一统天下后,巡视全国,远至会稽大禹陵,亲自祭祀大禹,并命李斯作文立碑。这是史书明确记载的帝王祭祀大禹的首例。

汉代对大禹的尊崇和祭祀则继承了先秦时期的传统,并将其进一步制度化、规范化。《尚书》等经典文献对大禹事迹的记载,司马迁在《史记》中不吝笔墨的盛赞,都成为汉代尊禹的重要依据。《汉书·郊祀志》记载,汉代皇帝定期祭祀山川,其中祭禹是重要内容。汉武帝时期,封禅泰山成为重要的国家礼仪,大禹作为圣王之一,在封禅仪式中受到祭祀。

王莽在建立新朝后,发布尊禹诏令,借尊崇大禹之名,稳固政权,增强政治权威。显示其代汉而立的正统性与合法性。

随着尊禹活动的升级,地区性禹祠禹庙越来越多,《汉书·地理志》记载了汉代各地禹庙的分布情况。《后汉书·郡国志》述及地方官员定期主持祭祀大禹的仪式,以祈求风调雨顺、国泰民安,而祭祀场所就是各地的禹祠禹庙。

北魏孝文帝太和十六年下诏祭祀尧舜禹:“尧树则天之功,兴巍巍之治,可祀于平阳;虞舜播太平之风,致无为之化,可祀于广宁;夏禹御洪水之灾,建天下之利,可祀于安邑。”

黄河龙门是北方重要禹迹,历代王朝举行多次官祭。(资料图片)

黄河龙门是北方重要禹迹,历代王朝举行多次官祭。(资料图片)

黄河龙门是北方重要禹迹,北魏孝文帝太和二十一年(497年)“夏四月庚申,幸龙门。使以太牢祭夏禹。癸亥,幸蒲坂,使以太牢祭虞舜,修尧、舜、夏禹庙。”(《魏书》)

此后,唐宋元明清各代均沿袭旧制,将大禹祭祀纳入国家祀典,祭祀仪式遵循古礼,包括献祭、诵读祭文、乐舞等环节,仪式庄重,体现对大禹的尊崇。贞观十二年(638年)春二月乙丑,唐太宗“次陕州,自新桥幸河北县,祀夏禹庙”,魏征作《砥柱铭》。100多年后的唐德宗贞元元年(785年),朝廷又以“牢醴之奠”,在三门禹王庙对大禹进行国家祭祀,命陆贽作《祭大禹庙文》。至此,唐朝对三门禹庙的国家祭祀,已与黄河漕运的畅通及国家安危紧密联系在一起。

宋太祖赵匡胤以尊崇前代帝王而行教化,大规模修陵祭祀,立庙刻碑,多次修缮大禹陵。乾德二年(964年),太祖诏吴越王钱俶祭夏禹陵;乾德四年(966年),诏修会稽禹陵,置守陵五户,长吏春秋奉祀。南宋绍熙三年(1192年)十月,修大禹陵庙。

元代祭禹规格不似前代隆重,官祭多由地方官员主持。如至元元年(1264年)秋七月丁酉,龙门禹庙成,元世祖“命侍臣持香致敬”,派官员祭祀并读祝文。官方祭祀减少的同时,民间祭祀活动更加活跃,大禹信仰在民间得到进一步传播。

明清时期则完善了尊禹典制。

明代忠州地方志插图标明禹王庙在城外翠屏山上

明代忠州地方志插图标明禹王庙在城外翠屏山上

明代帝王自朱元璋始,对大禹祭祀颇为重视。洪武九年(1376年),太祖朱元璋规定“凡遇登极,遣官告祭”。在此之前的洪武四年(1371年),朱元璋已派官员到绍兴禹庙禹陵告祭,补《登极祭文》。此后历朝皇帝基本遵循这一祖制,新帝登基,必遣官祭禹。

明代大禹祭祀分为告祭和致祭两种形式:皇帝登基特遣专员称告祭,皇帝遣使祭祀称致祭。明代17位皇帝中,11位皇帝登基之时都遣官到绍兴祭禹,颁布《登极祭文》。天顺至嘉靖的百年间,皇帝还14次遣使致祭。各地禹庙大多由官府负责修缮管理,确保祭祀场所的庄严与完整。

清代皇帝常亲自或派遣重臣前往绍兴禹陵祭祀。清康熙二十八年(1689年)二月十五日,康熙帝“展拜大禹庙,瞻眺久之”,作《禹陵颂》;雍正帝即位后就派大臣至绍兴祭祀大禹,次年正月又派大臣祭祀。乾隆十六年(1751年),乾隆首次南巡时,就亲赴绍兴大禹陵,举行了隆重的祭祀仪式,亲自上香、献祭,撰写宣读祭文,赞扬大禹治水的功绩,表达对大禹的敬仰;多次下令修缮大禹陵,并亲笔题写碑文。除了绍兴大禹陵,乾隆还在京城等地举行祭祀大禹的仪式,彰显朝廷对大禹的尊崇。

明清两代通过完善祭禹典制,宣扬道德,教化民众,强化了对大禹的历史记忆和文化认同,各地禹王庙香火旺盛,民间祭祀活动频繁。

禹风厚德,孕沙成珠。经过千百年的历史积淀,大禹文化在当今社会的传承发展进一步深化。与大禹相关的传说、戏剧等文化形式广泛传播,进一步巩固了大禹信仰的思想基础,大禹文化成为中华民族的代表性文化符号,大禹精神成为中华民族精神的核心内容。

蚌埠新闻网版权所有未经允许 请勿复制或镜像

皖ICP备07008681号-1 皖网宣备070018号 皖公网安备34030002000168号

互联网违法和不良信息举报: 举报邮箱 bbrbs@bbnews.cn 举报电话 (0552)4017493