开栏的话

不久前,全省季度工作会议在合肥召开。围绕加快科技创新和产业转型升级等7个方面,安徽省委主要负责同志在会上提出47个需要思考和破解的重大问题。47个“创新之问”都是安徽推动高质量发展的“必答题”。这既是时代的考卷,更是蚌埠必须扛起的使命担当。

创新潮涌,淮畔作答。为深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神,全面落实省委决策部署,集中展现全市上下以“领题、破题、解题”之姿奋力书写蚌埠答卷的生动实践,本报今起推出“创新之问 蚌埠答卷”专栏。我们将聚焦七大专题,深入一线、贴近实战,推出一批有深度、有温度、有力度的调研式报道,全方位、多角度呈现蚌埠在加快科技创新和产业转型升级、扩大内需、深化改革开放、服务和融入国家发展战略、经济社会发展全面绿色转型、构建城乡区域融合发展新格局、惠民生保安全等方面的创新探索和务实成效,敬请关注。

全市长三角一体化、项目和投资推进会召开

习近平总书记指出,“抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来。”

7月30日,省委主要负责同志在全省季度工作会议上,聚焦加快科技创新和产业转型升级、扩大内需、深化改革开放、服务和融入国家发展战略、经济社会发展全面绿色转型、构建城乡区域融合发展新格局、惠民生保安全7个方面,提出47个需要思考和亟待破解的重大问题,振聋发聩、催人奋进。

为什么要创新?怎么抓创新?如何保障创新?对蚌埠来说,要加快振兴,必须坚持一切唯实,以创新开路,靠创新破局。

如今,全市上下正主动领题、专注破题、全力解题,写好“创新之问”的蚌埠答卷,奋力开创高质量发展新局面。

一

创新,是蚌埠的最强基因,也是蚌埠的最大底气。

作为安徽科教资源大市之一,蚌埠拥有安徽财经大学、蚌埠医科大学、中建材玻璃新材料研究总院、中国兵器工业集团第214 所、中国电科 40/41 所等一批高校院所,以及先进玻璃材料全国重点实验室等一批国家级创新平台。

如何让静态的科教资源优势动起来、活起来,将科技特长变特产,推动科技创新和产业创新深度融合?

整合科创资源、加速成果转化、壮大新兴产业,无疑是必由之路。

目前,我市正不断优化高校共建园区合作机制,围绕安徽财经大学数字经济产业园、蚌埠医科大学大健康产业园、蚌埠学院科技创新产业园等建设运营,积极探索利益共享、合作共赢机制。

与此同时,与驻蚌科研院所常态化加强对接联系,形成科研项目从立项、小试、中试到产业化的全链条对接,推动驻蚌高校院所科技成果就地转化。

中国传感谷位于蚌埠市经济开发区,现有多家传感器企业

智能传感产业的蓬勃发展就是鲜活案例。

中国传感谷按照“一核、两翼、多点”的规划布局,依托中国兵器工业集团第214所等龙头企业技术优势,正努力打造自主可控、芯体最多、种类最全的智能传感产业集聚地。

“传感器是人工智能重要硬件基石,蚌埠聚力推动智能传感产业高质量发展,为AI+万物提供感知硬件支撑。”在安徽北方微电子研究院集团有限公司董事长陈丙根看来,蚌埠发挥优势,务实推动智能传感产业创新,产业生态正逐步完善。

九州云箭研发的发动机热试车

对内推动创新成果就地转化,对外加强与大院大所对接合作,持续强化企业科技创新主体地位。这从蚌埠商业航天产业发展可见一斑。

去年6月,我国重复使用运载火箭首次实现10公里级垂直起降飞行试验。此次飞行-回收试验所使用的三台龙云液氧甲烷发动机由蚌埠市九州云箭公司研发,并在蚌埠总装基地进行发动机整机及零部组件的标准化装配与测试。

“蚌埠是一块发展的沃土。九州云箭在这里从一棵‘幼苗’不断成长壮大,正是得益于良好的创新创业环境。”回忆起在蚌埠的发展历程,九州云箭公司执行董事季凤来十分感慨。他表示,企业将继续扎根蚌埠,持续加大创新研发力度,不断提高科技成果转化和产业化水平,为蚌埠商业航天产业发展贡献更大力量。

位于黑虎山路上的中国·蚌埠商业航天产业园

在呵护企业“创新种子”、强化企业主体地位的同时, 蚌埠市还通过与上海航天技术研究院等航天领域专业大院大所的“联姻”,依托中国·蚌埠商业航天产业园,深入开展成果转化和产学研合作。

在不断培育壮大商业航天、智能传感等“未来产业”的同时,如何加快传统产业转型升级?

近三年,全市技改投资占工业投资比重从 2021 年的57%提升至 2024年的67%,高于全省平均水平。

“加快推动传统产业转型升级,将直接带动蚌埠工业投资扩量增效。”市工信局负责人表示,蚌埠将以推进新型技术改造为主线,锚定高端化、智能化、绿色化、集聚化 4 大发展方向,创新打法、系统推进,着力推动老工业基地加速焕发新活力。

汽车零部件产业的发展是我市聚焦“安徽所需”、发挥“蚌埠所能”,不断推动老工业基地转型升级的缩影。

蚌埠市拥有新能源(智能网联)汽车企业 170 余家,在车用传感、车载显示、固态电池、汽车内饰等领域优势显著,今年上半年,汽车制造业固定资产投资增速 87.1%,全省第 1。

新兴产业与传统产业共同发力,推动工业经济持续释放强劲动能——实现了科技强到产业强、产业强反哺科技强的良性循环,蚌埠正奋力书写老工业基地“靠创新进、靠创新强、靠创新胜”的时代答卷。

二

投资和消费是经济发展的一体两面。

如何推动投资于物与投资于人更好结合,拓展有效投资空间?

对于蚌埠来说,必须要像抓鱼扣鳃一样,紧扣“优质项目+实物工作量”,进一步拓展有效投资空间,让内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚。

今天的项目就是明天的发展和产出。如今,全市上下坚持“制造强市、产业立市”第一战略和“双招双引、项目建设”第一战术,大抓项目、抓大项目,淮河两岸到处是项目建设的火热场景——蚌埠滕湖机场振翅欲飞,全力冲刺年内通航目标;延安路淮河大桥、司马庄路淮河大桥长虹卧波,加快推进建设;淮宿蚌城际铁路、合新高铁、五蒙高速四通八达,即将建成通车……

建设中的蚌埠滕湖机场

特别是近年来,蚌埠市聚焦“招商引资、对上争取、助力本地企业做大做强”三大主渠道,进一步释放消费潜力、扩大有效投资,推动全市经济社会发展保持持续向上向好态势。上半年,全市固定资产投资、社会消费品零售总额增速分别居全省第5位、第2位,1至7月继续保持全省靠前位次。

尤其是近三年,我市固定资产投资逐步走出谷底、企稳回升,经历了“大幅低于全省-与全省持平-高于全省”的过程,在全省位次逐步提高,目前基本稳定在全省前8位。

投资之稳,既得益于招商一线“特种兵”的贡献,更依靠以“铁锤砸铁钉”的严实作风推动项目工作提质增效。

近年来,在深化招商引资“敲门行动”、加强招商引资预审研判和重点招商引资项目季度调研等制度体系保障的同时,我市常态化对洽谈未签约、签约未开工、开工未入库、投产未入规等“六未”项目开展调度,不断推深抓实新签约制造业项目全过程服务管理。

坚持一切唯实,推动项目建设——今年我市95个项目参加省前2批次集中开工动员,目前全部入库纳统。上半年新增入库项目363个,同比增长11.7%。

消费是经济增长的重要驱动力。

如何把握消费新风口,打造消费燃爆点,千方百计激活消费新蓝海?

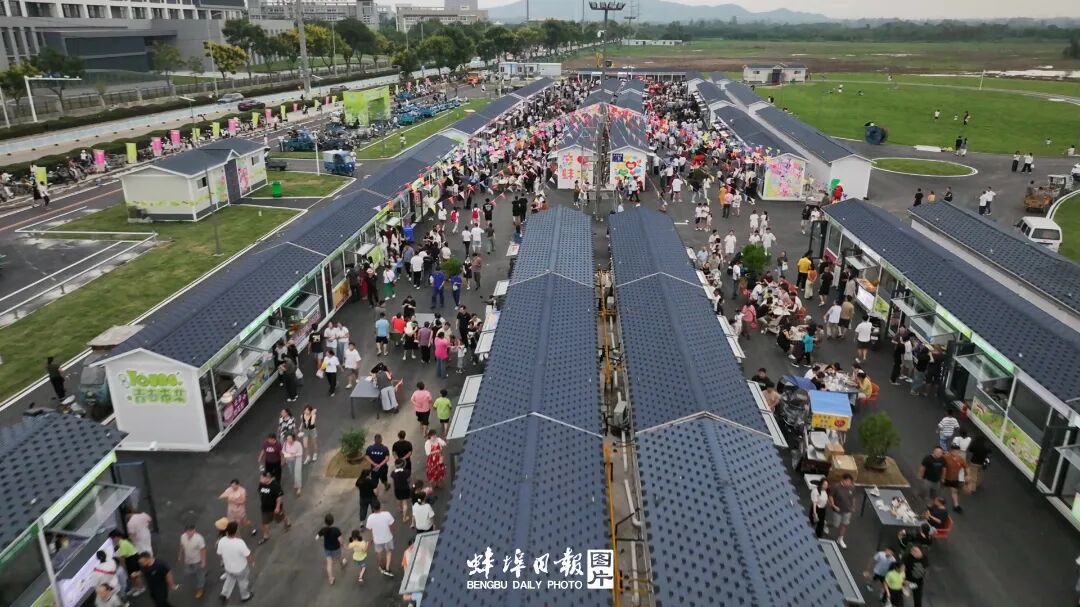

龙子湖畔青春市集开市

9月1日,龙子湖东南片大学城区域青春市集项目现场鼎沸的人声、流光溢彩的街区、座无虚席的摊位,点燃了这个初秋的城市夜空。未来,这里还将成为大学生社团活动、非遗展示、艺术涂鸦等多元文化交流的平台,让青春的活力在这里尽情绽放……

近年来,我市持续激发文旅消费活力,下半年还将举办龙湖音乐节、蚌埠马拉松等活动,多维度激发消费活力。

“聚力推进新型消费业态培育、创新消费场景打造、加快区域消费中心城市建设,构建带动周边、辐射皖北、服务沿淮经济带的大商贸大流通格局。”市商务和外事局负责人表示。

三

做好改革“大文章”,下好创新“先手棋”。改革的基因,一直深植于蚌埠人的血脉。

自贸试验区作为改革的试验田,承担着为国家试制度的重任。

如何高标准建设自由贸易试验区?蚌埠作为全省三个自贸片区之一,也是皖北唯一的自贸片区,这是毫无疑问的必答题。

8月28日,蚌埠综合保税区顺利通过联合预验收组预验收,向正式封关运行迈出了坚实的一步,为我市构建高能级开放体系,打造对外开放新高地注入了新动能。

随着国家级高新区、自主创新示范区、自贸试验区、综保区“四区融合”加快推进,蚌埠开放平台优势日益凸显。

中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区

高标准建设中国(安徽)自贸试验区蚌埠片区,需要立足国家战略、发挥区域优势、突出制度创新、聚焦特色产业、坚持点上突破,打造皖北地区科技创新和开放发展引领区——

以制度创新破除内陆桎梏,打造“非沿海”开放新模式,解决制度创新“高标准”问题;

以科技赋能传统产业,让“老树发新芽”,解决产业结构系统性改革“高标准”问题;

以开放倒逼改革,成为皖北融入长三角的“桥头堡”,解决开放型经济发展“高标准”问题。

“唯有将政策红利转化为产业竞争力,方能在全国自贸试验区版图中凸显‘蚌埠样本’价值!”中国(安徽)自贸试验区蚌埠片区管委会负责人表示,蚌埠片区承担着“为国家试制度、为皖北促振兴、为蚌埠谋发展”的重要职责,在上接天线的同时,必须谋划好到项目、到企业、可执行、可落地的“接地气”举措。

近日,安徽澳特智能装备有限公司生产车间一片紧张忙碌景象。一台将发往埃及的“ATFG-Ⅲ型900×2400高速全自动五色开槽模切堆码机”正在进行组装工作。“我们的订单已实现100%出口,截至今年8月份,已接到欧盟、印度、越南、土耳其、埃及、墨西哥等市场的多个订单,总额约3000万元,剩下的订单也已经排到了明年。”澳特智能装备有限公司经营负责人说,目前公司上下正在全力加班加点提升产能,力争设备早日交付。

“围绕我市外贸优势产业发展,进一步发挥高能级开放平台优势,做大外向型经济规模,优化外贸结构,持续打造皖北对外开放新高地。”市商务和外事局负责人表示。

今年1至7月,全市实现进出口 93.9 亿元,同比增长 8.1%,总量居皖北第 1 位,增速居全省第 6 位,其中出口额 58.5 亿元,同比增长 2.5%,对外贸易逆势增长。

四

长三角一体化是全省、全市发展的最大优势、最大红利。

如何提升蚌埠城市能级和综合竞争力,高质量融入长三角一体化发展?

蚌埠要融入长三角,必须探索互利共赢合作新模式。

甬蚌产业合作园航拍图

互利共赢,体现在成本共担、利益共享。通过“管委会+平台公司”“创新飞地”“园中园”等模式,我市与宁波方面共同成立甬蚌合作产业发展有限公司、前湾产业园(蚌埠)有限公司等,作为合作共建园区的运行主体,实行市场化运作。

随着创新协作、产业合作的不断深入,一批牵引性强的重大项目协同推进,促进我市智能传感、商业航天等优势产业深度嵌入长三角产业链、创新链、供应链,推动甬蚌合作走深走实。结对合作帮扶以来,我市共签约宁波地区亿元以上项目51个,协议总投资219.35亿元。

“紧扣‘一体化’和‘高质量’两个关键词,乘长三角东风、搭一体化快车,持续深化甬蚌合作,努力把机遇优势转化为发展胜势。”市发展改革委负责同志表示。

创新协同激发新动能。举办甬蚌科技合作双向对接洽谈会,发布科技成果和技术需求200余项,依托蚌埠科技大市场,加强与宁波等地科技成果、专家资源互通共享,入库专家3万余人,整合长三角优质科技成果9000余项。

开放平台构建新格局。依托港口资源、自贸试验区等对外开放平台,深化与宁波开放合作,与宁波远洋签订集装箱还箱点协议,与浙江自贸试验区宁波片区签署战略合作协议,推荐隆和、丰原集团入驻“海外智慧物流平台”,与宁波共享海外仓资源。

民生共享提供新福祉。积极引入宁波优质医疗、文旅等资源,推动市一院、四院、五院和妇幼保健院与宁波市二院、妇儿医院深度对接,共建重症医学科等15个科室,落地范玲燕、郭旭、王光明名医工作室;联合打造两市精品旅游路线,举办旅游惠民季互游活动;深化政务服务协作,在宁波政务自助终端上线服务事项9个。

拓宽干部视野,提升干事本领——去年,我市遴选20名优秀年轻干部赴宁波挂职,干部人才互派规模居全省前列;选派200余名干部人才赴长三角地区跟班学习,加大党政机关、学校、医院等不同领域交流。

我市还不断创新招才引智思路,不求所有、但求所用,积极探索“柔性引才”“人才飞地”等模式,工作在蚌埠、生活在沪苏浙,已经成为不少人才的选择。

“坚持一切唯实,今年我们将进一步强化‘铁锤砸铁钉’的严实作风,打破条条框框、论资排辈,采取赛场选马、揭榜挂帅,大力选派优秀年轻干部到沪苏浙等先发地区跟班学习、招商锻炼。”市委组织部相关负责同志说。

五

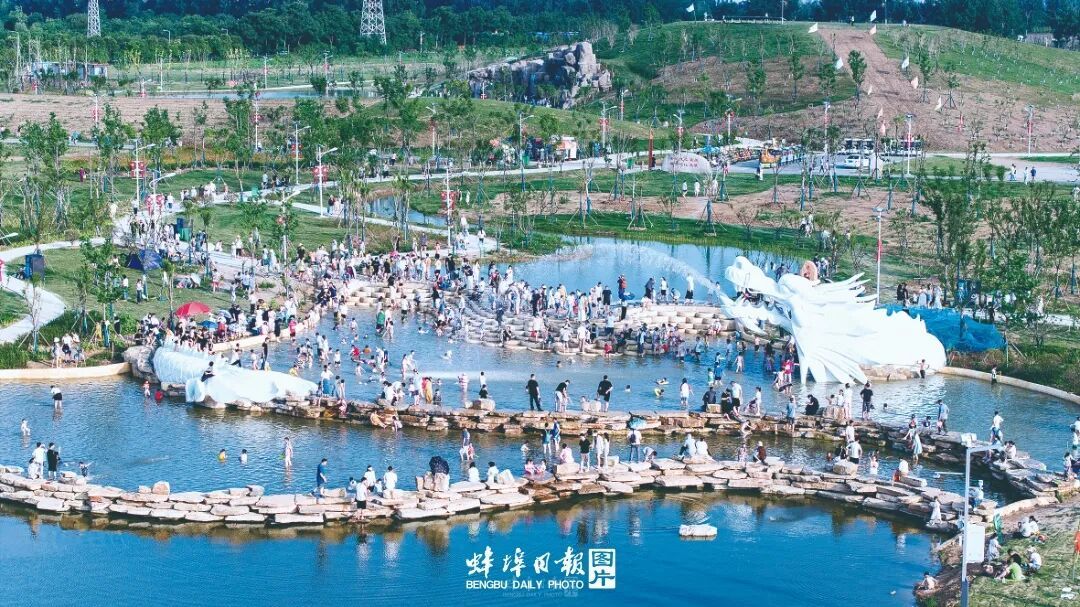

龙子湖东岸网红打卡点“龙鳞叠水”

蚌埠是千里淮河唯一穿主城区而过的城市,拥有皖北城市独一无二的生态禀赋。

如何发挥生态优势,打造经济社会发展全面绿色转型区?

近年来,蚌埠市统筹抓好水安全、水资源、水生态、水环境、水文化和岸线保护,不断推进淮河蚌埠段和龙子湖综合治理,生态环境明显改善,昔日“脏乱差”的集中地,如今是市民游客散步休憩的好去处,成为群众可感可及的幸福河湖。

今年,我市还将加快推进龙子湖西南片水生态综合治理、引天济龙工程等项目,持续提升水安全保障与生态修复能力,将龙子湖这个蚌埠的宝贵资源打造成为城市的“白菜心”。

绿水青山就是金山银山。

在像爱护眼睛一样爱护生态环境的同时,蚌埠不断提升经济发展“含绿量”——在全省率先印发《工业能效提升行动计划实施方案》,累计培育国家级绿色工厂 19 户、省级绿色工厂44 户;高新区获评国家级绿色工业园区,实现我市国家级绿色工业园区零突破。

提升产业发展的“含绿量”,蚌埠正着力推进降碳减排。坚持源头管控、全过程减污降碳,推进实施重点行业清洁生产,支持工业企业开展 ESG评价,推进节能降碳技术改造。落实能效标准,坚决遏制“两高一低”项目盲目上马,推动重点行业低效设备淘汰更新,擦亮新型工业化生态底色。

提升产业发展的“含绿量”,蚌埠正着力推进绿色制造。紧抓制造业绿色化发展主线,提质扩面推进绿色制造体系建设,大力发挥绿色低碳标杆示范引领作用,加快打造绿色低碳发展竞争优势,筑牢现代化产业体系生态基底。

提升产业发展的“含绿量”,蚌埠正着力推进资源综合利用。探索建立以机械、轻工等重点传统行业为基础的循环经济产业链,完善资源回收利用体系,推动工业固废规模化、高值化利用,提升资源产出率和综合利用水平,完善绿色发展生态链条。

六

中央城市工作会议提出,以坚持城市内涵式发展为主线,以推进城市更新为重要抓手,大力推动城市结构优化、动能转换、品质提升、绿色转型、文脉赓续、治理增效。

如何推动城市内涵式发展,进一步提升城市功能品质活力?

蚌埠市建立“专项规划+年度计划+项目储备+动态管理”的城市更新机制,推动城市体检、规划编制、项目实施等环节科学化规范化运作。“十四五”期间,市区划定 10 个重点更新片区,累计完成投资 164 亿元,改造老旧小区 304 个,建成保障性住房 5.75 万套。通过建设口袋公园、拆墙透绿、文化街区等项目,不断提升公共空间品质,探索出物业管理、社区服务等领域的协同共治新机制,城市治理水平显著提升。

中央城市工作会议提出了“一个优化、六大建设”七项重点任务。“按照市委、市政府部署要求,坚持因地制宜、项目化推进、机制化保障的工作思路,系统推进城市空间重构、功能提质、品质提升和治理现代化,奋力打造符合新时代要求的现代化人民城市。”市住房城乡建设局负责人表示。

随着老水蚌线废弃空间改造提升工程、解放二路下穿蚌埠站立交工程等一批项目的谋划实施、加快推进,蚌埠正以系统性思维、市场化方式破解城市发展难题,在优化空间布局、完善公共服务、传承历史文脉、创新治理模式等方面积极探索实践,全面提升城市发展能级和核心竞争力,不断提升市民的获得感、幸福感。

在抓好城市工作的同时,必须清醒地认识到,我市县域经济总量不大、能级不高,2024年县域经济总量1064.4亿元,占全市46%,低于全省平均1.4个百分点。需要以县域特色产业集群为抓手,开展全域土地综合整治,合理布局乡镇产业园,集中连片开展招商引资,培育壮大县域经济。

坚持“工业强县”发展战略,三县以现有的特色产业作为“首位产业”持续进行布局,挖掘本地资源禀赋,开展延链补链固链强链行动,积极构建多链协同的特色产业发展生态体系。

怀远县绿色农产品、五河县纺织服装、固镇县生物基……一个个县域特色产业集群的不断壮大,为蚌埠振兴增添了更多活力。

七

悠悠万事,民生为大。

又一块城市的“边角料”,将变为市民的“小美好”……近日,记者在黄山大道与中粮大道交汇处看到,市高新区因地制宜建设的蚌埠自贸区体育公园已经正式进场施工。

自贸区体育公园项目以“绿意”“活力”为核心主题,结合场地原有地形,通过“悦动绿脉”景观轴线串联起生态绿化区、体育健身设施区及智慧停车区三大功能板块,让居民在运动时沉浸式感受“运动在林中”的自然惬意。

航拍已建成投用的蚌埠三中新校区

随着一个又一个项目的加快推进,一幅幅温馨的“民生图景”正在暖心描绘——总建筑面积约12.6万平方米、可容纳师生约4000 人的蚌埠三中淮上新校区于2025年秋季学期投入使用,这所以人为本、现代化智慧化的“未来学校”,将成为带动淮河北岸发展的重要引擎;浙大二院安徽医院项目集临床疑难重症诊疗、教学培训、科技研发、疾病预防、健康管理为一体,建成运营后将成为现代化、高水平、肿瘤专科特色突出的国家肿瘤区域医疗中心……

记者从市发展改革委了解到,我市坚持发展经济与改善民生有机结合,围绕人民群众的需求,紧盯国家、省级政策走向和资金投向,精准谋划项目。今年以来,我市社会领域争取中央预算内资金和超长期国债资金共10.48亿元,支持17个项目建设,其中医疗项目8个、教育项目4个、养老托育项目2个、体育项目2个、社会服务设施建设项目1个。

问题是时代的声音,实干是最好的回应,创新是最好的路径。

现在的蚌埠,正全面动起来、加快干起来——市委出台加强市委常委会自身建设的意见,从市委常委带头做起、严起,从市四大班子负责人带头做起、严起,做坚定的行动派和实干家,带动全市各级干部一心为公、一切唯实、一身正气。从市直机关抓起,坚决把风气搞正、把作风搞实、按规矩办事,以“铁锤砸铁钉”的严实作风,啃最硬的骨头、接最烫手的山芋。

道阻且长,行则将至。回答好“创新之问”,蚌埠正坚持目标引领、问题导向,始终牢记“业绩就是尊严”,凝聚加快振兴的强大合力,为奋力谱写中国式现代化安徽篇章作出更大蚌埠贡献!

来源:蚌埠日报社

作者:蚌埠日报调研组 执笔 李扬

图片来自蚌埠日报社融媒体图库

蚌埠新闻网版权所有未经允许 请勿复制或镜像

皖ICP备07008681号-1 皖网宣备070018号 皖公网安备34030002000168号

互联网违法和不良信息举报: 举报邮箱 bbrbs@bbnews.cn 举报电话 (0552)4017493