中秋家宴少了它怎么行?金色阳澄大闸蟹,让餐桌飘起阳澄香

提到秋日珍馐,大闸蟹始终是绕不开的话题;而说到大闸蟹,“金色阳澄” 早已成为不少食客心中的品质符号。这份从阳澄湖畔走来的鲜美,不仅承载着江南水域的生态馈赠,更凝结着品牌对 “好蟹” 的执着匠心 —— 从水域甄选到生态养殖,从鲜活锁鲜到餐桌交付,每一步都为了让消费者尝到金色阳澄大闸蟹最本真的 “鲜、甜、肥、满”。

一、根在阳澄芯:得天独厚的产地基因

好蟹先要好水,金色阳澄大闸蟹的核心优势,始于对产地的严苛选择。品牌养殖基地坐落于阳澄湖核心水域,阳澄湖水质最澄澈、水草丰茂:水深控制在 1.5-2 米,恰好满足大闸蟹 “浅水区觅食、深水区栖息” 的习性;水底铺着天然腐殖质底泥,富含钙、磷等矿物质,为大闸蟹提供了充足的营养;更有芦苇、苦草等水生植物遍布,既为蟹苗提供了隐蔽场所,也让大闸蟹在攀爬觅食中锻炼出紧实的肉质。

金色阳澄的蟹苗从投放起就扎根阳澄芯水域,全程吸收阳澄湖水的清甜与养分。当地老蟹农常说:“阳澄湖的水养出来的蟹,壳上都带着光。” 确实,正宗金色阳澄大闸蟹下锅前,总能看到其青灰蟹壳泛着瓷质光泽,金爪尖锐有力,白肚洁净无污,连蟹脐边缘的绒毛都透着细腻 —— 这正是金色阳澄大闸蟹的 “外在标识”。

二、生态养殖:慢养出好蟹的匠心

“好蟹不催长”,是金色阳澄坚守多年的养殖理念。品牌摒弃了 “高密度投喂、缩短生长周期” 的速成模式,采用 “低密度生态养殖”:每亩水域仅投放 400-600 只蟹苗,确保每只大闸蟹都有足够的活动空间;投喂的饵料也坚持 “天然配比”,以阳澄湖本地的螺蛳、小鱼、水草为主,辅以少量玉米、豆粕,拒绝激素与人工添加剂,让大闸蟹自然生长。

一只金色阳澄大闸蟹的成长,要经历完整的 19 次蜕壳。从春季蟹苗下塘,到秋季成熟捕捞,整整 8 个月的生长周期里,养殖团队会定期检测水质、观察蟹的活动状态。 “精细化照料”,让金色阳澄的大闸蟹不仅个头饱满,更积累了充足的膏脂与蟹肉 —— 剥开蟹盖时,橙红的蟹膏能拉出丝,蟹肉雪白紧实,咬一口满是清甜,没有半点腥味。

三、从阳澄湖到桌:锁住鲜活的全链路保障

买大闸蟹,最怕 “鲜活变死蟹”,而金色阳澄在 “锁鲜配送” 上做足了功夫。捕捞环节,品牌坚持 “当天捕、当天发”:凌晨 3 点,蟹农划着渔船,用蟹笼捕捞成熟的大闸蟹,每只都要经过 “称重、看膏、验活性” 三道筛选,不符合标准的蟹会重新放回湖中;分拣完成后,立即用透气性好的棉绳捆扎(避免蟹爪脱落),再套上保鲜袋,放入铺有冰袋的泡沫箱中 —— 泡沫箱采用加厚设计,能保持 5-8℃的低温环境,确保大闸蟹在运输中处于 “半休眠状态”,减少活力消耗。

针对不同地区的消费者,金色阳澄还定制了配送方案:长三角地区采用 “次日达” 快递,偏远地区则通过航空冷链配送,全程不超过 48 小时。收到蟹后,消费者若发现有死蟹,只需拍照反馈,我公司会立即补发或退款,真正做到 “售后无忧”。此外,每只金色阳澄大闸蟹都带有专属防伪蟹扣,扫码可查看养殖基地、捕捞时间、检测报告等信息,让 “正宗” 看得见、查得到。

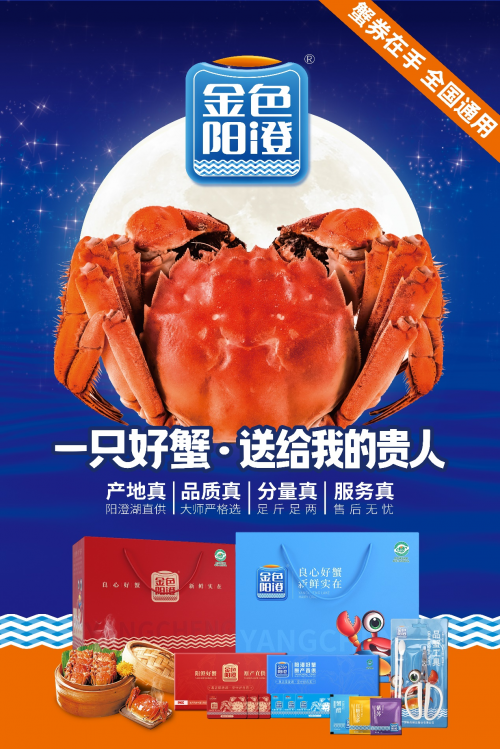

四、不只是食材:中秋家宴与馈赠亲朋的优选

对食客而言,金色阳澄大闸蟹早已不只是一道菜,更是秋日里的 “仪式感”。中秋家宴上,蒸上一盘金色阳澄大闸蟹,蟹香混着蒸汽飘满屋子,家人围坐桌边,用蟹八件细细拆解,就着温黄酒聊天,是独属于秋天的团圆滋味;若是送礼,品牌的礼盒设计也颇具心意 —— 红色礼盒印着金色 “阳澄蟹” 图案,内附拆蟹工具与吃蟹指南,既显档次,又传递出 “把秋鲜送给重要的人” 的心意。

不少老顾客说:“每年中秋都等着金色阳澄的蟹,不是没试过其他品牌,就是觉得这股‘阳澄鲜’最地道。” 这份认可,正是金色阳澄多年来坚守 “品质为先” 的最好回报。

从阳澄芯水域的生态馈赠,到养殖团队的匠心照料,再到全链路的鲜活保障,金色阳澄大闸蟹用 “真品质” 赢得了消费者的信赖。这个秋天,若想尝一口正宗美味的大闸蟹,或为中秋家宴添一道 “硬菜”,不妨试试金色阳澄 —— 让这份来自江南水域的鲜美,为你的餐桌添上一抹 “阳澄香”。

【广告】免责声明:本内容为广告,不代表蚌埠新闻网的观点及立场。所涉文、图、音视频等资料之一切权力和法律责任归材料提供方所有和承担。蚌埠新闻网登载此文出于传递更多信息之目的,对此文字、图片等所有信息的真实性不作任何保证或承诺。文章内容仅供参考,不构成投资、消费建议。据此操作,风险自担!!!

【广告】免责声明:本内容为广告,不代表蚌埠新闻网的观点及立场。所涉文、图、音视频等资料之一切权力和法律责任归材料提供方所有和承担。蚌埠新闻网登载此文出于传递更多信息之目的,对此文字、图片等所有信息的真实性不作任何保证或承诺。文章内容仅供参考,不构成投资、消费建议。据此操作,风险自担!!!

蚌埠新闻网版权所有未经允许 请勿复制或镜像

皖ICP备07008681号-1 皖网宣备070018号 皖公网安备34030002000168号

互联网违法和不良信息举报: 举报邮箱 bbrbs@bbnews.cn 举报电话 (0552)4017493