导读:

为什么有的连锁企业能快速铺开万店网络,而有的却在扩张途中折戟沉沙?连锁的扩展,到底是比拼速度,还是比拼体系?又或者,真正的关键在于“横向的广度”与“纵向的深度”?

马瑞光博士在新书《万店连锁之道》第五章第八课《横向纵向的拓展》中,系统拆解了企业扩展的两大核心路径:横向拓展与纵向整合,揭示了连锁企业在扩张过程中如何兼顾规模与深度,打造可复制、可持续的增长模式。

在连锁行业,单纯的开店速度并不能保证企业成功。很多品牌在短期内迅速铺开门店,却因管理体系不完善、供应链失衡或品牌力不足而难以维持长期竞争力。真正能够实现万店稳健扩张的企业,需要在横向拓展的广度与纵向整合的深度之间找到平衡。

本文将通过全球及中国的案例,拆解连锁企业如何通过横向拓展与纵向整合,实现稳健扩张。

以下为书籍的部分原文内容:

纵横者,空间之经纬,对应企业横向的广度拓展。

捭阖者,开合之节奏,对应企业纵向的深度整合。

纵横捭阖,方可连赢天下。

——逸马《全域连锁》

横向拓展:连锁广度的战略艺术

在连锁企业的经纬版图之间,横向拓展展现着连锁企业开疆拓土的格局与智慧。这种广度延伸不仅考验企业的战略视野,更彰显其资源整合的非凡功力。恰似鬼谷子的纵横智慧:“纵横反出,反复反忤,必由此矣。”横向拓展正是连锁企业构建规模优势、实现生态化布局的核心战略。

横向平台化拓展:连锁企业的规模跃迁

横向平台化拓展已成为连锁企业实现规模跃迁的核心路径。这种拓展模式不仅体现了横向扩张的广度,更彰显了企业构建商业生态系统的生态化布局思维。

横向平台化拓展的本质,在于将企业的核心能力转化为可共享的商业基础设施,从而实现从“经营者”到“生态构建者”的角色跃迁。麦当劳便是一个极具启发性的案例。

这个被众人熟知的快餐品牌,事实上早已超越了单纯的餐饮运营商角色,进化为一个全球性的商业平台。麦当劳独创的“三位一体”运营模式——公司、加盟商、供应商的协同体系,构建了一个多方共赢的生态系统。数据显示,麦当劳超过62%的收入来自房地产运营,实际上是餐饮行业的“隐形地产大亨”,也是横向平台化的成果。

星巴克的平台化战略则展现了另一种智慧。其在全球80多个国家开设的3.8万家门店,每一家都不仅是咖啡售卖点,更是社区生活的连接枢纽。星巴克通过会员体系、移动支付、数智化平台等工具,将线下门店与线上体验完美融合。

截至2024年,星巴克活跃会员数突破3200万,移动订单占比超过35%,这种数智化平台能力使其在激烈的市场竞争中保持领先地位。这种平台化拓展恰如纵横家“连横”之策,通过资源整合实现规模效应。

中国企业的平台化拓展同样精彩。海底捞在餐饮行业的创新值得称道:在保持火锅主业的同时,海底捞将供应链能力独立运营,成立蜀海供应链公司向全行业开放服务。这种由“阖”转“捭”的战略转变,不仅创造了新的利润增长点,更使企业从单纯的餐饮运营商升级为餐饮生态的构建者。目前,蜀海供应链已服务超过2500家餐饮企业,年营收突破120亿元。

万辰集团的转型之路为平台化拓展亦提供了生动注解。这家起源于食用菌业务的企业,在2022年毅然跨界进军零食量贩赛道,通过一系列精准的合资与收购行动,取得了好想来、来优品、吖嘀吖嘀、老婆大人等量贩零食品牌控股权。截至2025年上半年,其门店网络已迅猛扩张至18000家,主要以加盟模式运营,形成了强大的规模效应。

万辰的成功在于构建了一个消费者、加盟商和上游厂商三方互利的生态系统:消费者获得高性价比的商品选择,终端售价平均比传统超市或便利店低7%-40%,且单店SKU不少于1800个;加盟商享受高坪效和快速投资回报,头部品牌坪效在2万元/平方米以上,回报周期控制在2年之内;上游厂商则获得了渠道增量和新品试销平台,产品能快速下沉至县乡市场,且回款快无账期风险。

在全域连锁时代,数智化技术为横向平台化拓展提供了前所未有的赋能手段,使企业能够以更低的成本、更高的效率实现规模扩张。华住集团旗下的汉庭酒店正是借助数智化工具实现了在下沉市场的快速布局。通过华住的数智化平台“华通”,投资人能够实时查看各家酒店的入住率、营收、盈利情况和住客评分等经营数据,实现远程精准管控。更值得称道的是,其旗下酒店75%的客流来自华住会超过3亿的会员池,这种流量优势使其在市场拓展中占据主动。

然而,横向平台化拓展也面临着独特的挑战。随着规模的扩大,如何保持服务质量的一致性成为关键问题。海底捞的案例值得参考:通过建立完善的培训体系和数智化管理系统,海底捞确保全球每家门店都能提供统一的高品质服务。其员工培训中心每年培训超过2.5万名新员工,通过人力资本的投入为平台化拓展提供了重要保障。

未来,平台化拓展将呈现新的发展趋势。虚拟与实体的边界将进一步模糊,数据成为最重要的战略资源。连锁企业需要构建更加开放的平台生态系统,与合作伙伴共创价值。正如鬼谷子所言:“审知其所先后,度其欲求,即为之量。”企业需要根据自身发展阶段和市场环境,动态调整平台化拓展的节奏和重点。

在这个快速变化的时代,平台化拓展不再是可选项,而是必选项。连锁企业需要以更加开放的姿态构建商业生态系统,与合作伙伴共创价值。唯有如此,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地,实现真正的“连赢天下”。

多品牌生态:细分市场的精准覆盖

在平台化拓展的基础上,多品牌战略进一步提升了连锁企业的市场覆盖能力。多品牌战略是横向拓展的更高形态,其精髓在于“和而不同”,通过品牌矩阵实现对细分市场的精准覆盖。在商业世界的广阔棋局中,多品牌战略犹如高手对弈,既要有全局视野,又要懂得在每个细分市场落子布局。这种战略思维不仅体现了企业驾驭复杂市场的能力,更彰显了其构建品牌生态系统的远见卓识。

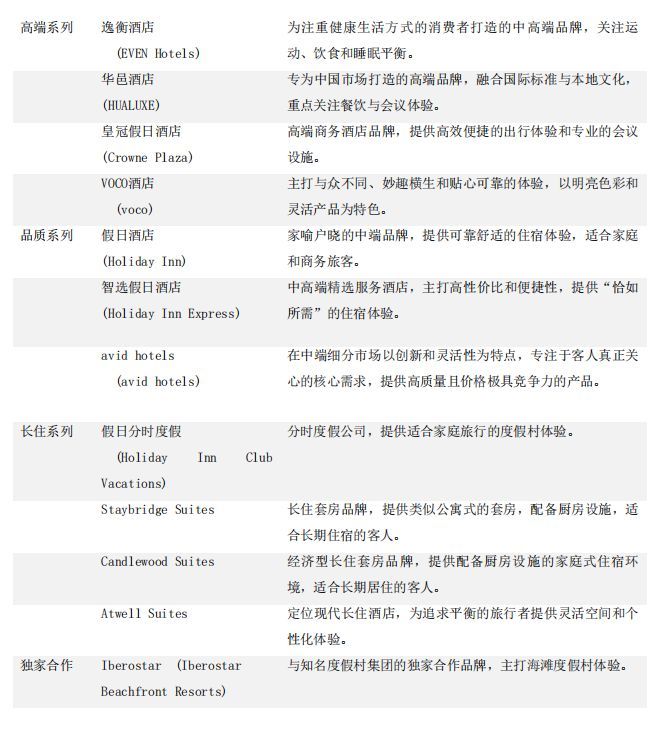

洲际酒店集团的发展轨迹为我们提供了绝佳范例。这家全球领先的酒店集团通过精心构建的品牌组合,实现了对不同客群的全方位服务。旗下18个品牌各司其职,覆盖从奢华到经济的各个细分市场。皇冠假日主攻商务客群,英迪格专注设计酒店,假日酒店服务中端市场。这些品牌共享中央预订系统、会员体系和采购平台,形成了强大的协同效应。这种“形散神聚”的多品牌布局既避免了内部竞争,又形成了协同作战的集群优势,从而实现了资源的最优配置,形成了一种良性的生态循环。

2024年财报显示,洲际酒店集团全球客房数突破100万间,会员计划人数达1.5亿。这种多品牌平台战略使其在酒店行业独占鳌头。这正是鬼谷子“各有所司,各尽其能”思想在现代商业中的完美实践。

零售领域的Inditex集团更是将多品牌战略演绎得淋漓尽致。旗下10个品牌各自瞄准不同的消费人群:ZARA主打时尚快消,MassimoDutti专注高端商务,Bershka面向年轻潮流群体。每个品牌都有独立的设计团队和运营体系,却又共享集团强大的供应链和物流网络。这种“分合有度”的战略使Inditex在快时尚领域形成了强大的竞争壁垒。2024年,集团全球门店数超过8000家,年销售额突破350亿欧元,充分证明了多品牌战略的巨大威力。

餐饮行业的多品牌实践同样值得深入研究。百胜中国在中国市场运营着肯德基、必胜客、塔可贝尔等多个品牌,每个品牌都有明确的定位和目标客群。肯德基专注于西式快餐,必胜客主打披萨品类,而新收购的黄记煌则补充了中式餐饮板块。这种多品牌组合不仅最大化地占据了商场优质点位,更实现了供应链和管理资源的共享。2024年,百胜中国门店总数突破1.5万家,多品牌战略功不可没。

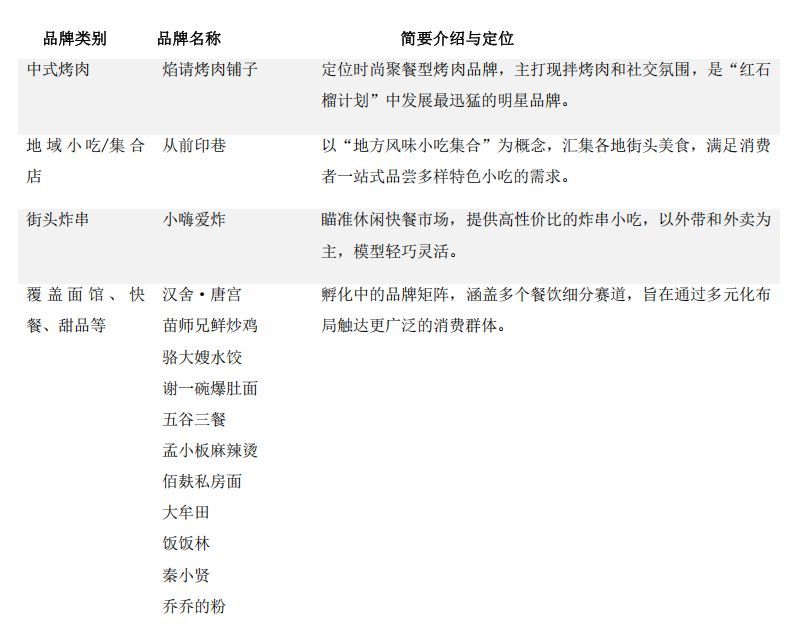

海底捞的“红石榴计划”在多品牌实践亦进行了卓有成效的探索。截至2025年上半年,海底捞已孵化出包括“焰请烤肉铺子”“从前印巷”“小嗨爱炸”在内的14个餐饮品牌,共计126家餐厅。其中“焰请烤肉铺子”表现尤为突出,其间,新开46家门店,总数达到70家。这些第二品牌贡献的“其他餐厅收入”达5.97亿元,同比增长227.0%,成为新的增长引擎。海底捞的成功在于构建了“内部创业+外部赋能”的双轮驱动机制,一方面放宽创业门槛,修订完善创业制度,制定引入外部优秀品牌的激励机制;另一方面整合供应链和物业资源、共享人才体系、打通会员系统、强化中台建设,实现资源高效协同。

LVMH作为奢侈品集团的多品牌战略则展现出另一种智慧。通过收购和培育75个奢侈品牌,LVMH集团构建了一个横跨酒类、时装、皮具、香水、手表等多个领域的奢侈品帝国。从路易威登到迪奥,从轩尼诗到宝格丽,每个品牌都保持独立的创意和运营团队,却又共享集团的渠道资源和客户数据。这种“统分结合”的模式使LVMH能够最大化地挖掘奢侈品市场的消费潜力。

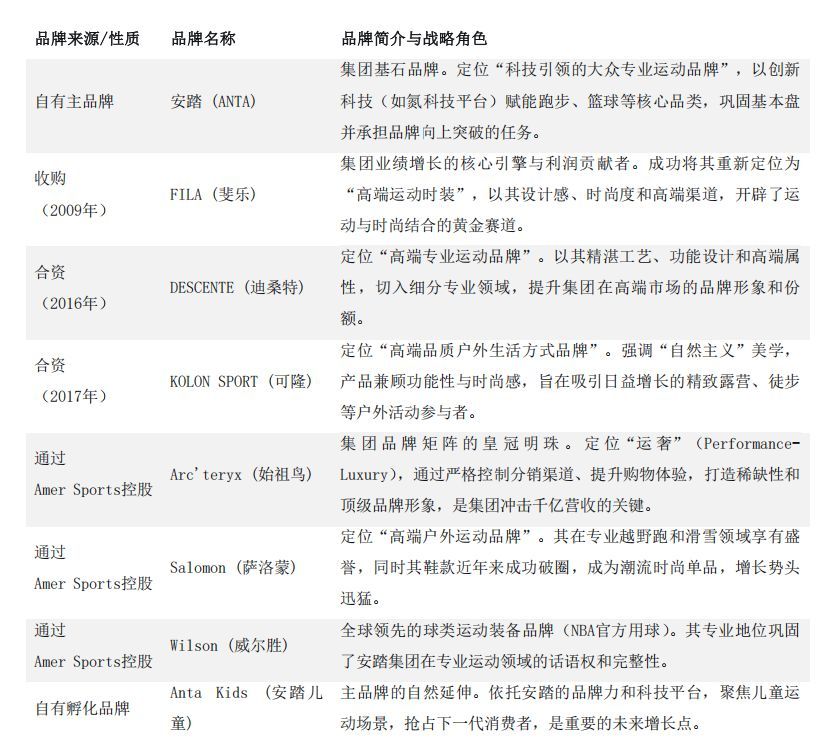

在中国市场,安踏集团的多品牌战略实践同样具有启示性。通过收购FILA、Descente等国际品牌,与自有品牌安踏形成互补组合,覆盖从专业运动到时尚运动的不同细分市场。2023年,安踏集团营收突破500亿元,多品牌战略成为其超越国际竞争对手的关键因素。

以上案例启示我们,多品牌战略的成功实施需要注意以下几点:

首先是品牌定位的差异化。雅诗兰黛集团旗下的每个品牌都有独特的市场定位:海蓝之谜专注高端护肤,MAC聚焦专业彩妆,Origins强调天然成分。这种清晰的差异化定位避免了内部竞争,确保了每个品牌都能在细分市场建立领导地位。

其次是运营体系的协同性。宝洁公司通过共享研发、供应链和渠道资源,使旗下300多个品牌都能获得规模效应。同时,每个品牌又保持独立的营销团队和产品策略,确保对细分市场的精准把握。这种“分而不散,合而不僵”的运营模式,正是多品牌战略的精髓所在。

最后,数智化管理创新。数智化时代为多品牌战略带来了新的机遇。欧莱雅集团通过建立统一的数智化中台,使旗下36个品牌都能共享用户洞察和数智化工具。同时,每个品牌又能够基于中台能力快速开发个性化的数字营销方案。这种“集中式赋能,分布式创新”的模式,极大地提升了多品牌管理的效率。

然而,连锁企业的多品牌战略也面临着独特的挑战。如何保持每个品牌的独特性,避免品牌稀释,是企业需要持续关注的问题。历峰集团的做法值得借鉴:虽然拥有卡地亚、万国、积家等20多个奢侈腕表品牌,但每个品牌都保持着独立的设计工坊和制表传统,确保品牌的独特价值得以传承。

未来,多品牌战略将呈现新的发展趋势。一方面,消费者需求的碎片化将推动更精细化的品牌定位;另一方面,数智化技术将使多品牌协同更加高效。企业需要以生态化的思维来运营品牌组合,实现“1+1>2”的协同效应。

正如鬼谷子所言:“故谋莫难于周密”。多品牌战略的成功在于构建一个周密而完整的品牌生态系统。每个品牌都要有明确的战略定位,品牌之间要形成良好的协同关系,整个系统要能够动态适应市场变化。那些能够驾驭多品牌复杂性的企业,必将在市场竞争中占据优势地位。

多品牌战略不仅是一种市场策略,更是阴阳平衡的体现。它要求企业既要有宏观的战略视野,又要具备微观的运营能力;既要保持品牌的独立性,又要实现资源的协同性。这种平衡的智慧,正是多品牌战略的魅力所在。

在这个消费者需求日益多元化的时代,多品牌战略不再是大型企业的专利,越来越多的成长型企业也开始采用这一策略来拓展市场边界。无论是传统行业还是新兴领域,多品牌战略都展现出强大的生命力。对于志在构建商业帝国的连锁企业来说,掌握多品牌战略的艺术,或许就是打开成功之门的钥匙。

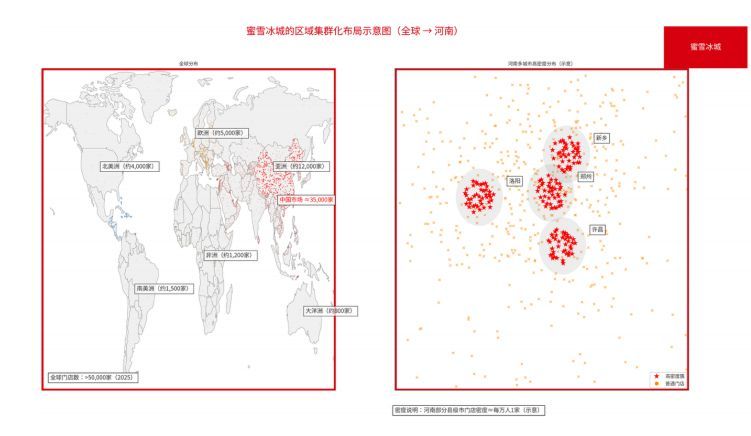

区域集群化:集中优势,深耕市场

在多品牌战略广泛布局的同时,区域集群化战略则提供了深度耕耘的解决方案。在连锁扩张的宏大叙事中,区域集群化战略往往是最容易被低估却最为关键的制胜法宝。这种战略不追求广撒网式的盲目扩张,而是专注于特定区域的深度耕耘,通过高密度布局形成压倒性的市场优势。正如古代军事家强调的“集中优势兵力,各个击破”,区域集群化正是这一智慧在现代商战中的完美演绎。

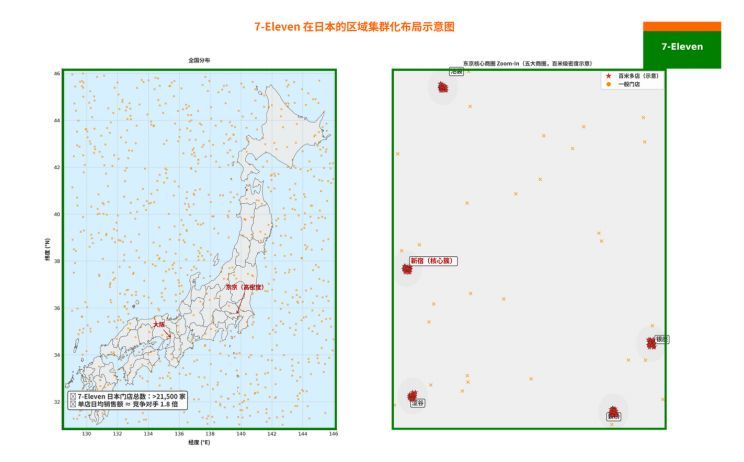

7-Eleven便利店在日本市场的布局堪称区域集群化的经典范例。在东京都心的某些商圈,经常出现“百米之内三家7-Eleven”的奇特景象。这种看似违背常理的高密度布局,实则蕴含着精妙的商业逻辑。通过提高门店密度集中开店,7-Eleven实现了物流配送的极致优化,单店配送成本降低35%以上;同时形成了强大的品牌曝光效应,消费者在任何角落都能看到熟悉的橙绿招牌,潜移默化中建立了品牌忠诚度。更重要的是,这种密集布局有效阻止了竞争对手的进入,在每个区域市场都构建了坚实的防御壁垒,最终实现了区域市场的绝对掌控。数据显示,7-Eleven在日本的门店数超过2.1万家,单店日均销售额是竞争对手的1.8倍。

中国茶饮行业的蜜雪冰城将区域集群化战略发挥到了新的高度。这家起源于河南的茶饮品牌,采取“农村包围城市”的策略,率先在三、四线城市的下沉市场实现高密度布局。在河南某些县级市,蜜雪冰城的门店密度达到每万人一家店的程度。这种深度下沉的战略不仅避免了与喜茶、奈雪等高端品牌在一线城市的正面竞争,更通过规模效应大幅降低了原材料采购和物流成本。2025年,蜜雪冰城全球门店数突破5万家,成为全球门店数量最多的现制茶饮品牌,区域集群化战略功不可没。

星巴克在中国市场的扩张同样体现了区域集群化的智慧。不同于其他品牌全国撒网式的扩张,星巴克采取“重点城市深度布局”的策略。以上海为例,星巴克在陆家嘴金融区3平方公里范围内布局了25余家门店,形成了强大的集群效应。这种布局不仅满足了商务人群的便捷性需求,更通过高密度覆盖建立了品牌认知的护城河。数据显示,星巴克在上海的门店数量超过1200家,单城市营收规模堪比某些国家整体市场。

区域集群化战略的成功实施需要具备几个关键要素。首先是供应链的本地化能力。绝味鸭脖在全国扩张时,首先在每个区域建立中央厨房和冷链配送中心,确保半径300公里内的门店都能实现每日配送。这种“区域中心+卫星门店”的模式,既保证了产品新鲜度,又实现了规模经济。

其次是运营管理的标准化与本地化平衡。老乡鸡在安徽省内密集布局时,不仅保持统一的运营标准,更针对当地口味偏好进行适度调整。比如在合肥市场增加本地特色菜品,在芜湖市场调整辣度标准。这种“全球标准化+本地个性化”的策略,使区域集群化既保持了规模效益,又兼顾了地域特色。

数智化技术为区域集群化提供了新的赋能手段。瑞幸咖啡通过大数据分析,能够精准测算每个区域的最佳门店密度和选址位置。其智能系统可以实时监控区域内存量门店的运营数据,当某个区域门店日均销量超过一定阈值时,系统会自动提示增开新店。这种数据驱动的集群化扩张,大大提高了决策的科学性和准确性。

与此同时,区域集群化同样面临着相应的挑战:如何避免门店之间的内部竞争是关键问题。周黑鸭的做法值得借鉴:通过划定每个门店的服务半径,确保相邻门店之间有足够的缓冲距离。同时建立动态调价机制,根据周边门店分布情况灵活调整产品价格,实现整体收益最大化。

区域集群化战略在不同行业呈现出差异化特征。在餐饮行业,海底捞通过“城市合伙人”模式,在重点城市与当地合作伙伴共同推进密集开店。在零售行业,名创优品采取“购物中心集群化”策略,在核心商圈的多家购物中心同步布局。在服务行业,链家地产通过“社区深耕”模式,在特定社区周边集中开设多家门店。

未来,区域集群化战略将呈现新的发展趋势。一方面,人工智能技术将帮助连锁企业更精准地测算区域市场容量和最佳门店密度;另一方面,柔性供应链技术将使小批量、多频次的区域配送更加经济高效。区域集群化正在从传统的“数量密集”向“价值密集”升级。

值得注意的是,区域集群化不是简单的门店聚集,而是一个系统工程。它要求企业具备强大的本地化运营能力、精准的数据分析能力和灵活的供应链协调能力。那些能够将区域集群化做深做透的企业,往往能在区域市场建立起难以撼动的竞争优势。

正如《孙子兵法》所言:“我专为一,敌分为十,是以十攻其一也”。区域集群化战略的精髓就在于集中资源,在特定区域形成绝对优势。这种看似保守的扩张策略,实则是最具进攻性的市场手段。它让连锁企业能够在一个个区域市场中积累势能,最终实现由点及面的全面突破。

在这个强调精细化运营的时代,区域集群化战略正展现出越来越强大的生命力。它提醒我们,连锁扩张不仅是规模的竞赛,更是深度和密度的艺术。唯有深耕,方能长远;唯有专注,方能卓越。

写在最后

在连锁企业的发展道路上,单纯的速度或规模都无法保证最终胜利。唯有将横向拓展的广度与纵向整合的深度有机结合,打造可复制、可持续的增长模式,企业才能在市场竞争中立于不败之地。

下一篇中,我们将深入探讨连锁企业如何通过横向拓展实现快速规模化,同时结合纵向整合构建全产业链生态,从而在激烈竞争中保持持续盈利与韧性。

《万店连锁之道》将于2025年正式出版,我们将不定期公开部分章节内容。

【广告】免责声明:本内容为广告,不代表蚌埠新闻网的观点及立场。所涉文、图、音视频等资料之一切权力和法律责任归材料提供方所有和承担。蚌埠新闻网登载此文出于传递更多信息之目的,对此文字、图片等所有信息的真实性不作任何保证或承诺。文章内容仅供参考,不构成投资、消费建议。据此操作,风险自担!!!

【广告】免责声明:本内容为广告,不代表蚌埠新闻网的观点及立场。所涉文、图、音视频等资料之一切权力和法律责任归材料提供方所有和承担。蚌埠新闻网登载此文出于传递更多信息之目的,对此文字、图片等所有信息的真实性不作任何保证或承诺。文章内容仅供参考,不构成投资、消费建议。据此操作,风险自担!!!

蚌埠新闻网版权所有未经允许 请勿复制或镜像

皖ICP备07008681号-1 皖网宣备070018号 皖公网安备34030002000168号

互联网违法和不良信息举报: 举报邮箱 bbrbs@bbnews.cn 举报电话 (0552)4017493