在中国的版图上,一线淮河二分南北,京沪铁路纵贯上下,其交汇之处便是被誉为“淮上明珠”的城市——蚌埠。

蚌埠建市于1947年,经过日新月异的发展,已成为江淮大地上生机勃勃的城市。同时,在这块广袤的土地上,也蕴藏着深厚的历史文化积淀。

蚌埠地区拥有璀璨的古代文明,留下了众多让后世传颂的故事。

西尤的旧石器划破了淮河流域的蒙昧,双墩刻划符号氤氲着中华文字的曙光。沱河侧畔,史前城址历经千载风霜;涂山脚下,禹合诸侯共襄万国盛会。古墓恢弘,补钟离佚史;霸王末路,奏垓下悲歌。曹魏同孙吴对峙,南梁与北魏交兵。涡口的水流回荡着宋金冲突的战鼓,淮河的波浪激荡起元末义军的怒号。清朝末年,怀远、灵璧、凤阳三县交界置三县司,蚌埠城市的雏形呼之欲出。

民国伊始,津浦铁路横亘淮河穿过蚌埠,列车呼啸代替了犬吠鸡鸣。淮海蹀血,剑指江南,“打过长江去,解放全中国”的呐喊仍旧在孙家圩子的天空中回响。

开埠百余年,这座城市走过了很多辉煌……

今年4月中旬以来,因热播剧《长月烬明》,蚌埠成为八方游客的打卡地,然而,蚌埠除了有出圈的美景美食和温暖蓬勃的城市精气神外,更有深厚的历史底蕴和文化积淀。为了让广大网友进一步了解蚌埠,探索蚌埠,蚌埠发布客户端特别策划推出“溯源蚌埠”系列,让我们一同溯源,去探寻来自蚌埠这片热土的前世今生。

该策划已推出八期,分别为:

第一期:详情可戳→溯源蚌埠①晨光破晓

第二期:详情可戳→溯源蚌埠②文明肇始——双墩文化

第三期:详情可戳→溯源蚌埠③融通河淮——大汶口文化遗址

第四期:详情可戳→溯源蚌埠④禹会涂山——禹会村遗址

第五期:详情可戳→溯源蚌埠⑤史前遗珍——蚌埠地区的新石器时代遗址

第六期:详情可戳→溯源蚌埠⑥夏商周时代的蚌埠地区

第七期:详情可戳→溯源蚌埠⑦战国至秦末汉初的蚌埠地区

第八期:详情可戳→溯源蚌埠⑧汉韵儒风—两汉时期的蚌埠地区

今天,推出第九期:溯源蚌埠⑨兵家要地—魏晋南北朝时期的蚌埠地区

兵家要地

魏晋南北朝时期的蚌埠地区

东汉政权覆灭后,全国陷入了长时间、大范围的动荡分裂割据状态,地处南北要冲的蚌埠地区成为兵家必争之地。两晋时期,随着北方少数民族的南下,淮河更是成为中原统治者与少数民族角逐的界河,历尽兵燹(xiǎn)。

长时间的战乱严重破坏了社会发展,蚌埠地区人口锐减,经济陷入了长时间的停滞甚至倒退之中。这一时期蚌埠地区发现的历史遗迹以“曹操军屯遗址”为典型代表,还有零星分散的墓葬。

历史遗迹

曹老集的由来

今蚌埠市淮上区境内的曹老集,是曹操屯兵旧址所在地。史载,建安二年(公元197年)秋,曹操亲率大军攻打在寿春称帝的袁术,两军在淮河两岸兵戎相见。曹操在北淝河岸扎下曹家营,屯兵储粮。后又在曹家营附近增设南营(今南郢村)、北营(今北郢村)等六个大营,原曹家营称曹家老营。清末,因该地增设集市,故又被称为“曹老集”。

▲曹老集“曹操囤兵处雕塑”

曹操军屯遗址

曹操屯兵聚落遗址是2008年发现于曹老集境内的一处规模巨大的东汉---魏晋南北朝时期的聚落遗址,主要分布在曹老集镇南郢和曹郢村境内,面积为2000万平方米以上。遗址以现有南郢村的中心聚落为主,呈现为放射状向四周台地分布,据历史文献分析,此地为曹魏时期的一处军屯遗址。相传曹操屯兵于此曾建水井七十二口,而遗址中所发现的多处砖结构古井,也从一个侧面反映了当年曹军生产与生活的场景,是考证与研究曹操屯兵江淮的重要资料。

▲曹营圩子遗址

▲曹营村三步两桥遗址

▲东郢古井

▲李家古井

▲吴台古井

▲周集卞井

墓葬

蚌埠地区截止到目前共发现魏晋南北朝时期墓葬十余处,零散分布在淮上区太平岗村墓葬群、蚌山区花鼓灯嘉年华工地、禹会区长青乡九龙村以及老蚌埠市机床厂、柴油机厂等地。

这些墓葬多为平民墓,出土器物也主要为平民随葬器,主要有陶罐、青釉瓷罐、瓷碗、铜镜等,其中以青釉瓷器居多。尽管蚌埠地区三国两晋南北朝墓葬较少,亦相对简陋,但是从其墓葬形制、随葬器物等方面仍可窥见这一时期葬俗文化的演变,真实还原了当时的社会面貌、生产水平、宗教信仰等。

▲蚌山区花鼓灯嘉年华工地挖掘现场

▲蚌山区花鼓灯嘉年华工地挖掘现场

墓葬形制

魏晋南北朝时期的墓葬多延续汉墓的形制,形式多样,有土坑竖穴墓、砖室墓、石室墓、砖石瓦混砌墓等,其中江淮地区以砖室墓最为常见。砖室墓始行于西汉,东汉时迅速从北方扩展至长江流域。到六朝时期,砖室墓已成为江淮地区墓葬形制的主流。

蚌埠地区发现的这一时期墓葬皆为砖室墓,其所用墓砖有长方形、楔形、刀形等多种形式,其中长方形砖一般用于铺地、封门、砌四周墓壁等;楔形、刀形砖则一般用于甬道和墓室顶部。墓砖多以素面为主,偶尔可见少量墓砖饰以几何纹、乳钉纹等装饰或文字,通过对这些纹饰的研究,以及文字的释读,对墓主姓氏、墓葬年代的判断起到了重要作用。

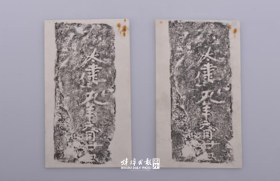

“太建九年”楔形砖

魏晋南北朝墓砖,2004年出土于蚌宁高速公路太平岗墓葬一号墓。砖为青灰色,长33.3厘米,宽15.3-15.8厘米,厚4.1-7厘米。整体呈楔形,砖一侧刻有“太建九年六月廿日”(注:“太建”为南朝陈宣帝陈顼年号,太建九年即公元577年),另一侧则饰有银铤双联纹。该砖为典型的纪年砖,为墓葬的断代研究提供了重要参考。

▲“太建九年”楔形砖

▲“太建九年”楔形砖

▲“太建九年”楔形砖拓片

随葬器物

魏晋南北朝是个社会动荡的时代,也是个民族大融合、东西文化大交流的时代。多元的文化、开阔的眼界、自由的思想激发了工艺美术领域,尤其是陶瓷领域的大发展,瓷器逐渐代替过去的陶器、漆器成为人们主要生活用具,而这一物质文化现象的改变亦折射在这一时期的随葬器物之中。结合江淮地区两汉至魏晋南北朝的出土文物可以发现:两汉时期墓葬中随葬品主要是一些生活用具,另有大量的陶俑、房屋、水井、灶,猪、狗等模型明器,多以陶器为主。而进入两晋以后,陶器逐渐减少,瓷器尤其是青瓷逐渐成为主流。

▲陶猪 蚌埠市博物馆藏

▲陶马 蚌埠市博物馆藏

蚌埠地区这一时期墓葬出土的瓷器既多为青釉瓷器,器形主要有盘口壶、四系罐、钵、碗等。其中壶、罐造型多盘口、矮胖,常在肩、腹部饰弦纹,间饰铺首衔环,或在肩部多置桥形钮。且这一时期莲花等佛教艺术题材逐渐与瓷器结合,从而使这一时期瓷器既有汉代陶器的影子,又有佛教艺术的特点,最终形成了其独特的时代特性,真实地反映了该地区这一时期独特的社会面貌与审美意识。

此外,蚌埠市博物馆还收藏展示有部分青铜器,有铜碗、铜熨斗等生活用器,还有骑兵用具铜马镫。

▲青釉网格纹瓷盂 蚌埠市博物馆藏

▲青釉铺首耳瓷壶 蚌埠市博物馆藏

▲青釉四系盘口瓷壶

▲蚌埠市博物馆藏

▲青釉俯莲纹瓷罐 蚌埠市博物馆藏

▲铜马镫 蚌埠市博物馆藏

▲铜熨斗 蚌埠市博物馆藏

魏晋南北朝时期,蚌埠地区虽经历了战乱的破坏和社会的动荡,但我们仍然可以从那一件件幸运留存的文物中看到社会的整合、民族的融合,以及独属于那个时代的文化个性。

以上图文版权所有,不得转载,违者必究。

来源:蚌埠日报社

文图资料提供: 蚌埠市博物馆

策划: 朱素贤 资料整理: 贾铁成

编辑:徐捷

蚌埠新闻网版权所有未经允许 请勿复制或镜像

皖ICP备07008681号-1 皖网宣备070018号 皖公网安备34030002000168号

互联网违法和不良信息举报: 举报邮箱 bbrbs@bbnews.cn 举报电话 (0552)4017493