ChatGPT能写作文,Midjourney能作画,DeepSeek等新一代大模型正不断改变我们获取信息和表达想法的方式。

当信息获取变得像点击按钮一样简单,许多曾经稀缺的能力——比如习得知识和技能,正在因为AI的发展而逐渐失去其稀缺性,教育的重点也在悄然转移。

面对这样的变化,那个被人类追问数百年的命题重新浮现:在这样的时代,我们的孩子需要什么样的教育和能力?

这不仅是家长群里热议的焦点,更是整个教育体系无法回避的重要议题。

6月11日,在清华大学新清华学堂,猿编程 x 清华大学心理与认知科学系联合启动《编程教育对青少年AI意识及认知能力发展影响》课题研究。

双方课题合作签约仪式

面对人工智能(AI)不断深入生活、工作与学习场景,教育的重点也在悄然变化——不再只看孩子知道多少,而是更关注他们是否具备批判性思考、创造力、跨学科理解等更难被AI替代的能力,从“知识传授”转向“高阶能力培养”。

这次研究的出发点正与此相关:当AI逐步成为教育中的常规工具,编程作为与AI打交道的重要方式,是否能帮助孩子更好地适应未来?它的价值,是否早已超出“会写代码”本身?

这项课题合作协议由清华大学心理与认知科学系主任、清华大学基础科学讲席教授刘嘉与猿编程创始人、少儿编程研究院院长李翊共同签署,计划展开一次覆盖全国、跨越不同地域的大规模调查,样本量预期将超过20000人。

研究者们想要探索的不是编程让孩子“学会了什么技术”,而是通过编程,孩子是否更能专注、更会思考、更愿意创造?是否在面对AI世界时,拥有更强的内驱力和认知能力?

站在AI时代的门口,教育重新思考方向

在启动仪式现场,刘嘉教授讲起了自己的大学经历。

他笑着回忆,自己当年填志愿的时候,唯一的坚持就是“坚决不进计算机系”,在那个年代,软硬件条件都有限,学编程是一件特别枯燥痛苦的事情。

结果进入大学,他很快意识到计算机的重要性,最后不仅自学了计算机,几十年后,还成为了AI教育系统研究的重要推动者。

现场一片笑声,但没人能忽略这背后的现实——我们很多人以为自己“逃过了”技术,但最终都绕不开AI的浪潮。

清华大学心理与认知科学系主任刘嘉教授主题演讲

我们正在面对的,已经不是“要不要拥抱AI”的问题,而是“如何了解AI本质”“如何与AI共生”的问题。

刘嘉教授借用了他的偶像乔布斯的一段话,“每个人都应学习编程,正如学习法律并非为了成为律师,而是为了掌握一种独特的思维方式。” 说的是编程,讲的却是教育的本质:学编程≠学代码,重在掌握面向未来的思维操作系统;教编程≠技能培训,本质是通过编程教育提升底层认知和计算思维。

正如刘嘉教授所说,“农耕时代拼体力,工业时代拼技巧,AI时代核心竞争力是‘脑力’。”

他进一步解释,AI可以拥有知识,但是智慧需要人类来创造,因为AI学习的就是人类的知识,而人类是知识的生产者。

在这种趋势下,人类真正稀缺的能力,不是“知道多少”,而是能不能提出好的问题、能不能系统性地解决未知问题、面对复杂情况能不能保持判断力和创造力等等。

正是在这样的背景下,教育的关注重点也在悄然转变。此次课题的启动,正是希望探索:在AI不断发展的时代,如何通过教育,更系统地培养孩子面对未来所需的核心能力。

强强联合启动前沿课题,填补国内研究空白

在教育圈,没有人会忽视“清华”这两个字的分量。而在少儿编程领域,“猿编程”也是家长圈里反复出现的名字。

清华大学心理与认知科学系,作为中国心理学高等教育的发源地之一,历经近百年积淀,汇聚心理学、脑科学与人工智能的学科交叉优势;猿编程在青少年编程教育领域深耕八年、服务了600万+用户,两方合作是真正意义上的“学术+实践”强强联手。

这次合作关注的核心问题是:在AI快速改变世界的今天,什么样的能力,是AI抢不走的?孩子能不能通过编程,获得这些能力?

启动仪式上的圆桌对话

课题的全称叫《编程教育对青少年AI意识及认知能力发展影响》,研究涵盖三大方向:青少年AI意识现状调研、专家对AI意识培养路径的建议、编程教育对AI意识的促进作用。其中“AI意识”包含AI技术认知、AI伦理判断及AI应用敏感度;“核心能力”涵盖认知能力、思维能力、学科融合能力与自我效能感;“认知发展”聚焦元认知水平与创造性思维。

研究团队由清华大学心理与认知科学系主任领衔,通过科学实验、跟踪调查等方法,系统评估编程学习对青少年认知能力、思维模式及学习效能的影响。而这恰恰就是今天学校课堂和家庭教育里“很重要却难看见、难量化”的部分。

猿编程则站在一线,自2017年创立以来,8年时间为600多万青少年提供人工智能教育服务,课程设计、项目挑战、学习行为反馈沉淀出海量数据。孩子们在一遍遍“编写-调试-解决”的过程中,一步步构建逻辑、动脑解决问题,体验“脑力”的变化。

一个在科学方法上寻找验证路径,一个在真实课堂中寻找发生机制;一个提供科学框架,一个提供教育实践,重点聚焦编程教育对青少年认知发展的影响机制研究,填补国内该领域空白。

学习编程的价值,

不只在掌握技能,更在发展认知能力

家长们常问:孩子学编程,除了写几行代码,到底还能学到什么?

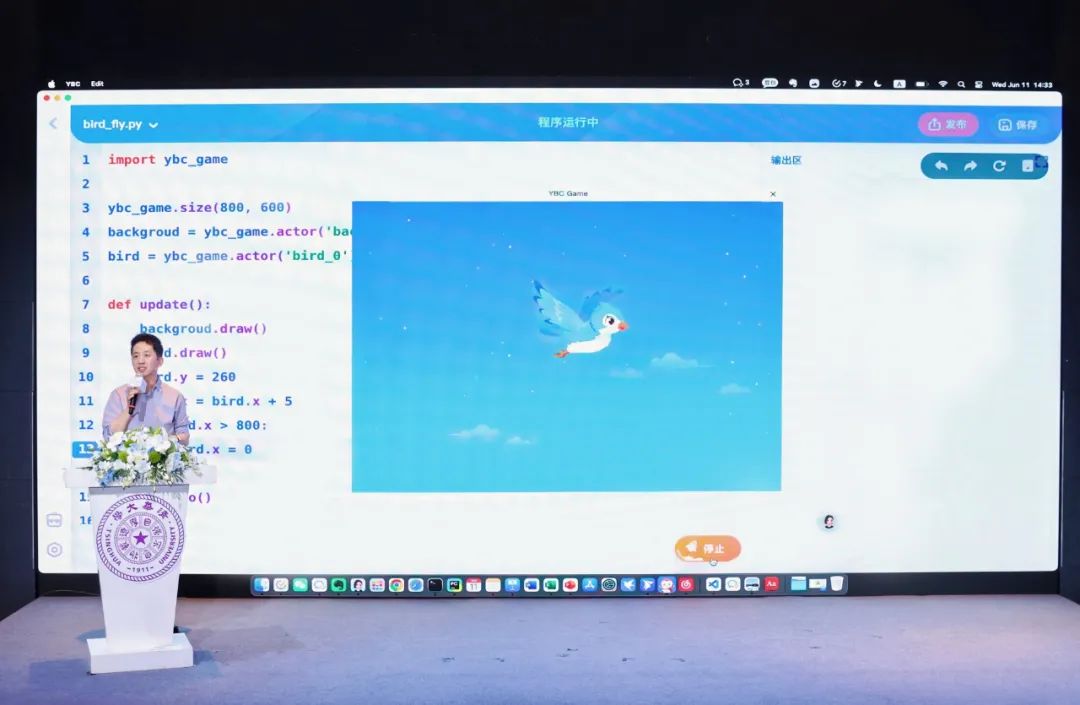

猿编程创始人李翊进行案例演示

猿编程创始人李翊在启动仪式上,现场编写代码,用一个“飞翔的小鸟”编程项目回答了这个问题。李翊演示了如何让游戏中的小鸟从初始的简单飞行,经由代码迭代升级为复杂动态飞行,直观呈现了编程教育如何有效激发青少年的科学探索与创新思维。

在这个过程中,孩子需要反复调整速度、优化动作、解决问题。为了让小鸟飞得更真实,他们开始思考如何改变飞行轨迹、模拟翅膀的自然扇动,逐步提出一连串更复杂的问题。这不仅仅是完成一个程序,而是在不断试错中锻炼抽象思维、系统思考、问题拆解力,还有试错后的心理韧性——这些,正是认知成长的核心环节。

猿编程过去八年不断实践总结出来的一个重要理念:编程教育核心不只在于学习编程,而在通过编程去学习,提升人工智能的核心素养。

猿编程创始人李翊进行主题演讲

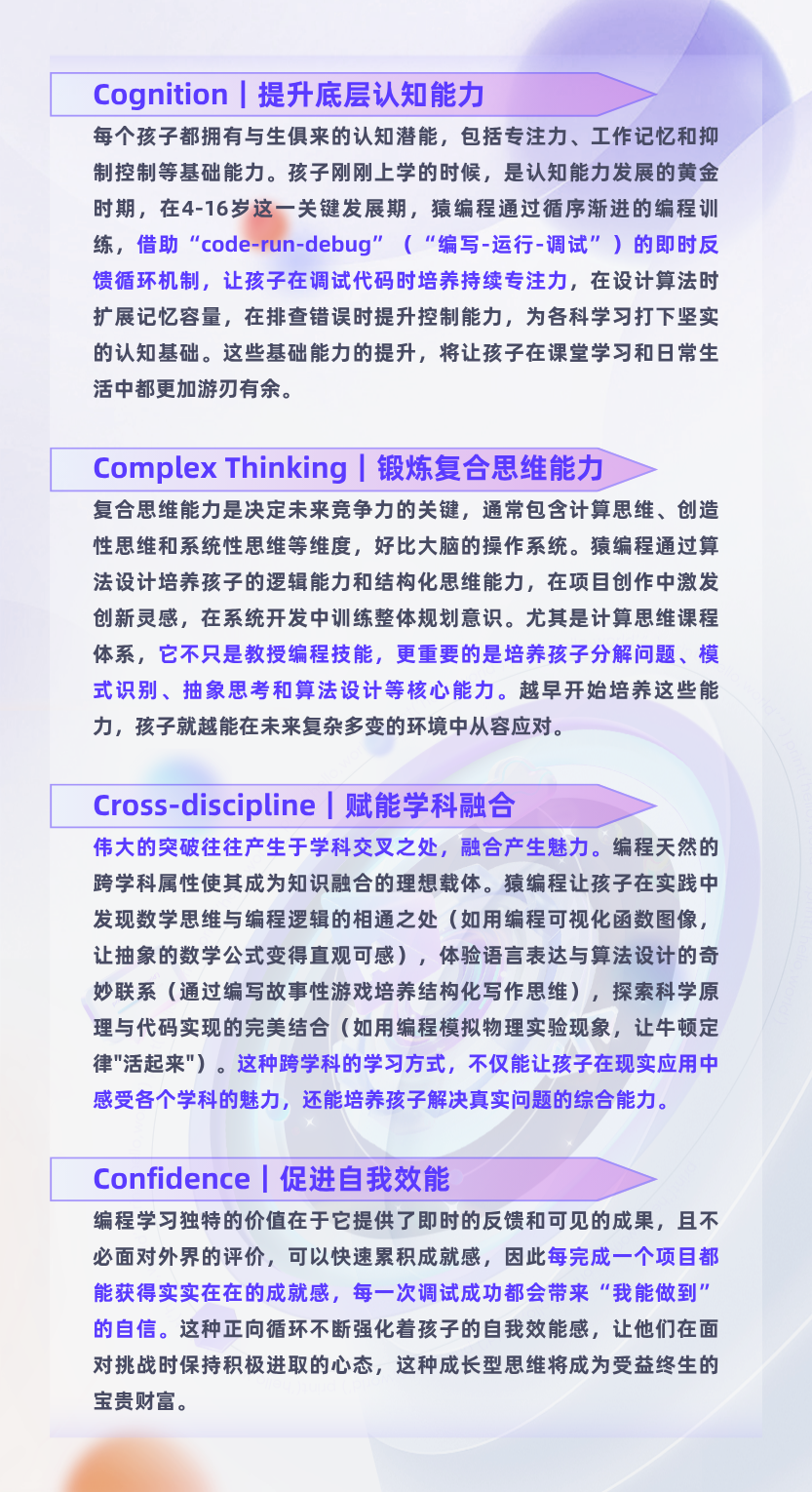

基于这一理念,猿编程创始人李翊首创提升青少年人工智能核心素养的“4C体系”,深度融合认知科学与教育心理学,紧密结合人工智能教育的发展趋势,致力于培养青少年适应未来社会所需的人工智能核心素养——

Cognition:提升底层认知能力

Complex Thinking:锻炼复合思维能力

Cross-discipline:赋能学科融合

Confidence:促进自我效能

这些听起来很像“软能力”,但在AI快速发展的今天,它们正在变成决定孩子未来竞争力的关键要素。

而这一次猿编程和清华大学心理与认知科学系的合作,就是想通过科学的方法,把这些在教学中看到的好变化,变成可以验证、可以测量、可以长期追踪的研究结果。

真正重要的,不只是“学了什么技能”,而是我们如何通过教育,看见孩子的思维方式在发生变化,看见AI时代下,人与技术的边界在重新定义。

来源:中国日报

蚌埠新闻网版权所有未经允许 请勿复制或镜像

皖ICP备07008681号-1 皖网宣备070018号 皖公网安备34030002000168号

互联网违法和不良信息举报: 举报邮箱 bbrbs@bbnews.cn 举报电话 (0552)4017493