文图/唐 伟

说起美术,人们总是想起国画、油画、水彩、水粉……但是有一种叫版画的特殊美术形式,大家可能就不是很熟悉了。

版画,作为一种十分具有表现力的艺术形式,在革命战争年代里,它以刀为枪,以描绘人民疾苦、民族危亡为己任,凝聚人心鼓舞前进;新中国成立后,百废待兴,社会主义建设号角吹响,它又为刻画火热的人民劳动和社会建设留下生动剪影。

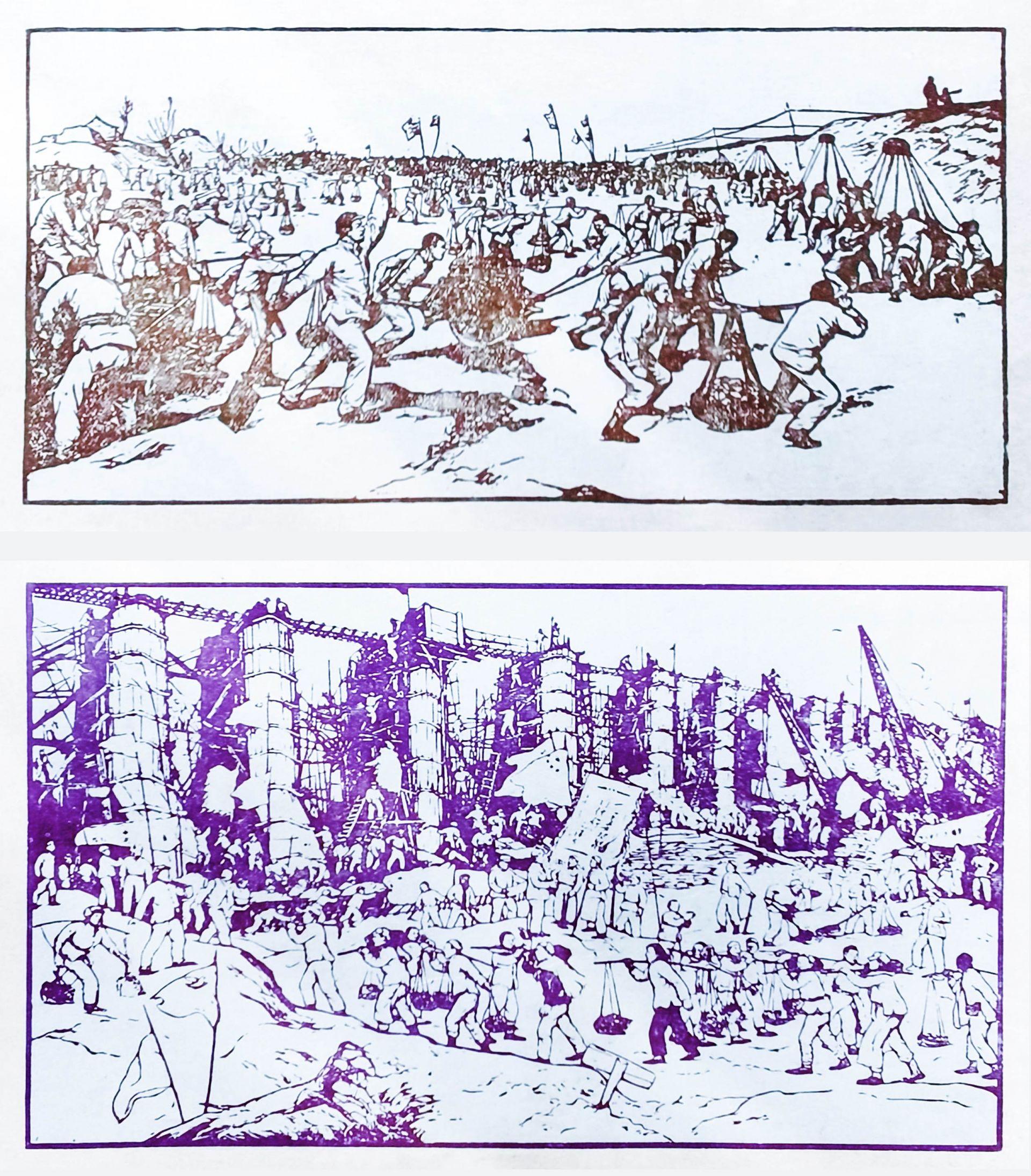

1952年,由水利部淮河水利委员会创办的《治淮》杂志第9期和第11期素朴的封面之上分别刊登了我国著名版画家彦涵的版画作品《治淮民工》和《一定要把淮河修好》。两幅过往的版画,不仅让我们感悟了艺术家的红色初心,更让我们透过生动画面,重温党领导淮河儿女开展气壮山河的水利建设,深切地感受到一切为了人民、紧紧依靠人民、不断造福人民,是75年来淮河保护治理始终不变的奋斗目标。

翻阅泛黄的历史档案,我们看到1950年7月淮河流域暴发洪水,皖北受灾之重引起了中央人民政府的高度关注,10月14日,中央人民政府作出《关于治理淮河的决定》,确立了“蓄泄兼筹”的治淮方针,翻开了淮河治理历史性的崭新一页。根治淮河决策的做出正值三年经济恢复和抗美援朝战争即将开始的极端困难之际,充分显示了党和中央人民政府为尽早解除几千万淮河两岸人民疾苦之毅然决心和政治魄力。自此,治淮跃出地方层面成为国家工程,在中央的统一安排和全力支持下,一场轰轰烈烈的治淮运动全面展开。随后,从1950年冬至1954年春,淮河流域每年一个大战役,共进行了四期治淮工程,上工1200万人次,修建水库6座,行蓄洪区10余处,疏浚了干支流河道,修建了淮河大堤,治淮初战取得了重大胜利。

“淮河两岸鲜花开,胜利的歌声唱起来。秋风吹来稻米香,丰硕的谷穗迎风摆。千里淮河新气象,英雄淮河人民笑颜开……”激情四射的1951年,四面八方的儿女传唱着《淮河两岸鲜花开》向淮河进军,向洪水宣战。这一年的冬天,彦涵带领中央美院毕业班的学生来到沿淮治淮工地一边实地采风,一边准备毕业创作。受到工地上一片热火朝天的景象感染,彦涵在实地采风结束后回到学校很快创作出了《治淮民工》和《一定要把淮河修好》两幅画作。

画面中,只见工地上人山人海,“一定要把淮河修好”的旌旗迎风飘扬,广大民工们使用着最简陋的工具铣、锹、条筐、独轮车、夯。成排成行的民工推着装满泥土的独轮车,一车接一车地用力奔跑,填土筑坝,完全靠肩挑手推不断刷新着工作量。打夯的民工高高地拉起磐石用力夯实着地基,嘹亮而富有感染力的号子声响彻工地。冲破“女子不如男”的旧世俗偏见,各村的妇女姐妹们也来贡献一分力量。还有水利专家、技术干部、技术工人等,和民工同吃同住同劳动,一起并肩作战。工地上洋溢着改造山河的动人气氛,构成了一幅热气腾腾的劳动画面。

画面中的细节也非常丰富。民工们的状态、形形色色的人物、各类施工的器具和设备、建筑物的新貌等细节,既与画面相融合,又丰富了主题,传神而生动地表现了大家用意志、坚强、奋斗、理想合唱着岁月的美好和光芒,这是版画中所展现出的人民治淮热潮硬核力量。

新中国成立之初,毛泽东主席根治淮河的决定和政务院的治淮方针满足了淮河流域人民朝思暮想的期盼,得到了人民的热烈响应,新中国治淮事业迈入正确的轨道,在党和政府的领导下,治淮建设取得了显著的成就。其间,许许多多、普普通通的民工在抗美援朝精神及追求男女平等思想的激励下,投身治淮、努力治淮。他们有着高度的积极性,努力克服一切困难,不分昼夜地工作;他们组织劳动竞赛,提倡创新纪录;他们有着高度的创造性,积极提出合理化建议,不断创造新的劳动方法,改良许多劳动工具,做到了技术与劳动相结合;他们亲密团结,相互学习相互帮助,全心全意为完成工作任务而努力;他们有着节约经费的思想,以积极提高劳动效率、节约口粮、捐献工和义务工等办法,减少国家开支。他们树立想过去(诉灾苦)、比现在(粮食丰收)、看将来(憧憬治淮美好前景)的思想,将志愿军流血、我们流汗的口号、响应毛泽东主席“一定要把淮河修好”的号召,变成每个人每天上工的实际行动。因此,大量的治淮劳动模范得以涌现,党和政府也及时通过报刊、电影等大众传播媒介和召开各类会议及领导人接见等宣传形式,在社会中营造了良好的学习模范的舆论氛围。

一段征途,走过以后回首望去,感受更加深刻;一首老歌,多年以后再次唱响,内心依然澎湃!今天,伴着《淮河两岸鲜花开》的旋律,曾经那些美好的瞬间永恒地留在了我们的脑海里,激励着所有的治淮后来人!

蚌埠新闻网版权所有未经允许 请勿复制或镜像

皖ICP备07008681号-1 皖网宣备070018号 皖公网安备34030002000168号

互联网违法和不良信息举报: 举报邮箱 bbrbs@bbnews.cn 举报电话 (0552)4017493