蚌埠双墩国家考古遗址公园。记者 王兰兰 关敬生 摄

蚌埠双墩国家考古遗址公园内遗址博物馆。记者 王兰兰 关敬生 摄

国家文物局前不久评出新一批10家国家考古遗址公园,蚌埠双墩国家考古遗址公园位列其中。这里不仅有7000多年前淮河先民留下的陶器刻划符号,还有2600年前的春秋钟离君柏墓,“一个公园、两处国宝”,成为解码淮河文明起源、实证中华文明多元一体的重要窗口。文化遗产活化利用,创新阐释滔滔淮河在中华文明史册中的贡献,将成为区域文旅融合发展中的闪亮“星斗”。

一个公园两处“国宝”

走进双墩国家考古遗址公园内的考古工作站,中国社会科学院考古研究所安徽工作队领队张东正和伙伴们整理发掘资料。“入选国家考古遗址公园,是对几代考古人多年辛勤耕耘的最大肯定,更是对双墩遗址本身所蕴含的非凡价值的最好诠释。”张东说。

双墩遗址的传奇始于1985年的第二次全国文物普查。历经蚌埠市博物馆抢救性发掘、安徽省文物考古所联合发掘,直至2014年中国社科院考古所安徽工作队长期驻场,遗址的神秘面纱逐渐揭开。

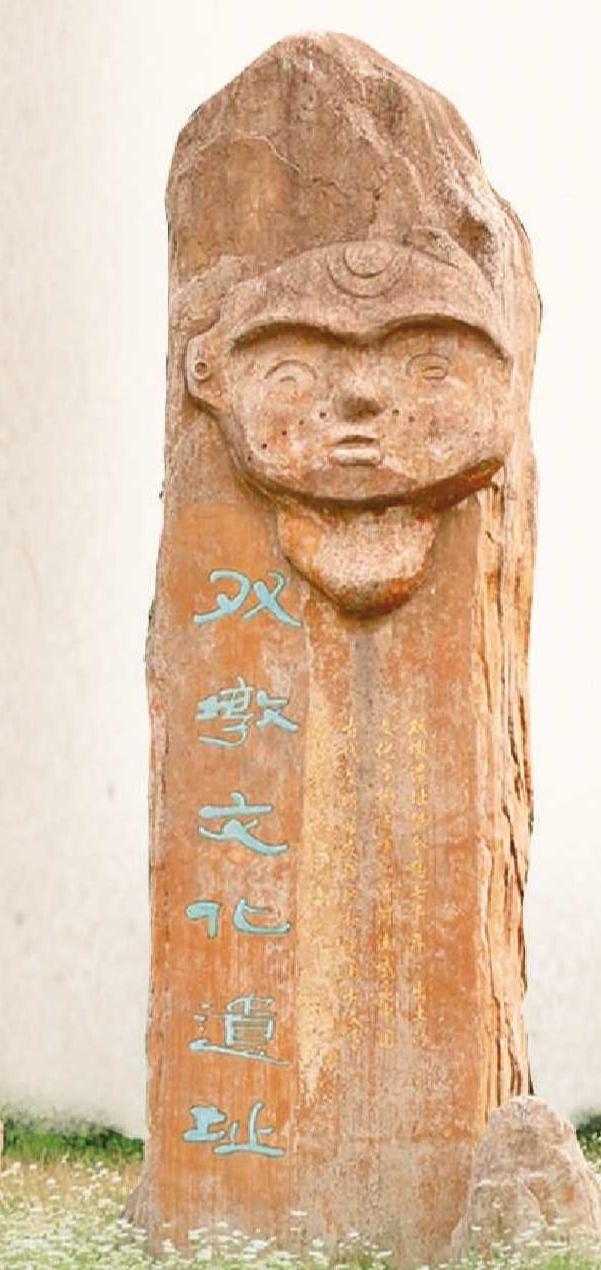

最令人瞩目的发现,是出土了超过600件带有刻划符号的器物。这些符号内容丰富,生动描绘了狩猎、捕鱼、采集、种植等场景,被学术界认为是探索中国文字起源的重要线索。同时出土的陶塑雕题纹面人头像,以其精湛技艺和生动造型,被誉为目前我国考古发现年代最早、最精美的史前雕塑杰作,是国家一级文物。这些遗存共同铸就了双墩“淮河文明之光”的美誉,实证了其在中华文明多元一体格局中作为淮河流域重要源头的地位。

“我们不仅关注符号本身,也深入研究它们的埋藏环境、载体情况。”张东拿起一块夹碳陶片解释道,“根据研究,这些符号很可能是在陶坯晾干阶段,由聚落里的陶工刻划上去的。这反映出当时的社会已经具备一定的艺术氛围和表达需求。”

双墩国家考古遗址公园的独特价值还在于:除了距今约7300年的新石器时代遗址,这里还静卧着2600年前的春秋钟离君柏墓。该墓葬的发现,打开了尘封的钟离国历史大门。其独特的圆形墓坑和放射状墓道设计,直观体现上古“天圆地方”“天人合一”的宇宙观,是研究古代哲学与丧葬制度的珍贵实物。

两处文化遗产于2013年同时列入第七批全国重点文物保护单位。此后,双墩遗址的保护与利用工作步入快车道:2017年入选第三批国家考古遗址公园立项名单;2021年入选《大遗址保护利用“十四五”专项规划》大遗址项目库;2025年6月,正式跻身国家考古遗址公园行列。

据介绍,如今,该遗址公园已基本实现全园常态化对外开放,主要围绕两个“国宝”,打造集遗址保护、价值阐释、遗存展示、考古研究、科普宣传、生态涵养等多功能于一体的综合性公园。

立体守护“文明之光”

初秋的夜晚,淮河两岸已微有凉意。56岁的双墩村村民姚运标裹了件薄外套,拿起手电筒向着双墩遗址走去。近二十年来,无论寒暑,巡查遗址安全成为他雷打不动的习惯。

“最开始就我一个人在转悠,现在有3个人轮流值班。”姚运标用手电光照亮一根界桩,“喏,就从这里开始,每晚要绕着整个遗址保护区走两圈,重点查看有没有偷偷挖沟、取土或者盗掘的痕迹。”

“当文保员,责任心最重要。”姚运标回忆道,“有一年冬天特别冷,半夜我巡查时,突然听到挖掘机的声音,心里咯噔一下。赶紧跑过去,发现有人正在遗址边缘挖沙!我立刻冲上去拦住了。”后来得知是附近村民想取沙盖房,姚运标和随后赶来的同事一边报警,一边苦口婆心地给村民讲解遗址价值,“最后村民也明白了,主动道了歉。从那以后,我们进一步加强了宣传。”姚运标说。

守护千年文明,单凭人力不够。科技与制度创新,为双墩织就了立体“防护网”。在双墩遗址核心区,矗立着一座占地8000平方米的保护大棚。“除人工巡查,棚内还设有水文监测设备,实时掌握温湿度、地下水等环境变化。”遗址公园管理处相关负责人告诉记者,正在推进中的大棚升级改造计划,还将创新性地增设金属遮阳格栅、二层观景平台及VR沉浸式体验空间,未来这里将兼具文物本体保护、精品展览展示与科普研学教育等多重功能。

机制创新更注入司法力量。2022年,淮上区人民检察院在遗址公园管理处设立全省基层检察院首家“文化遗址保护检察工作站”。淮上区检察院副检察长高帅介绍,工作站与管理处建立了线索移送、联合巡查、法律咨询、案件会商的全链条合作。一旦发现破坏行为,信息直通工作站,检察院依法介入监督,必要时提起公益诉讼。同时,针对管理漏洞,及时发出检察建议,推动制度完善。

三年多来,检察干警与遗址公园管理处的工作人员已成为“保护同盟”。“每年特定节点,我们都会携手管理处举办普法宣传活动,送法进校园、进社区,通过展板、手册、互动问答、以案释法等多种形式,宣传文物保护的法律知识和理念。”高帅说,“只有让保护意识扎根人心,才能形成全社会守护的长效机制。”

互动体验先民生活

“同学们,看这个碗底符号,像不像现在的‘井’字?”双墩遗址博物馆内,讲解员刘燕的声音清脆响亮。围在她身边的小学生踮着脚凑近展柜,眼里满是好奇。自遗址公园开放以来,刘燕从项目管理岗转岗为讲解员,“每天负责两场公益讲解,关键要用大家爱听、能懂的话来讲。”

不久前,提升改造后的双墩遗址博物馆全新亮相,空间布局更科学,流线更清晰。集中展示的陶器刻划符号、石制及骨制的早期渔猎工具等文物,通过精心展陈方式,将7300年前淮河先民们采集、渔猎、制陶、生活的场景“搬”到观众眼前。

“这次改造,我们特别注重互动体验。”刘燕介绍,“在互动电子屏上,还专门可以像玩游戏一样,输入自己对某个刻划符号的解读,体验一把‘小小破译家’的感觉。多媒体设备可以让观众直观看到遗址发掘、保护及遗址公园规划建设的全过程。”

在双墩,“活”起来的不只是静态文物。文化IP开发与文旅融合,正为古老土地注入蓬勃生机。遗址公园联合相关单位,挖掘双墩文化元素,开发出系列文创产品,讲述双墩故事的绘本、印有符号的文具盒、小巧的符号冰箱贴等物件备受游客青睐。

目前,公园内的配套设施日益完善。除了核心的博物馆和展示中心,精心打造的双墩文化村、非遗展示区等也已建成投用。这些区域不定期举办花鼓灯、泗州戏等蚌埠地区独具特色的非遗展演活动。“遗址公园为公众打开触摸文明脉搏的窗口,增强文化自信,也为地方发展注入文化动能。”蚌埠市文旅部门相关负责人表示,下一步将推动遗址公园与三汊河国家湿地公园、“靓淮河”工程等优质资源联动,打造集历史体验、生态观光、滨水休闲于一体的精品文旅线路,“通过多样化、沉浸式新场景,让游客有得看、有得玩、有得学,来了还想来。”淮水奔涌不息,游客在感受史前文明的同时,也能领略地方传统文化的魅力,感受流域文化共同体的认同感、归属感和向心力。

蚌埠新闻网版权所有未经允许 请勿复制或镜像

皖ICP备07008681号-1 皖网宣备070018号 皖公网安备34030002000168号

互联网违法和不良信息举报: 举报邮箱 bbrbs@bbnews.cn 举报电话 (0552)4017493