蚌埠发布客户端讯(融媒体记者 何沛 文/图)滔滔淮河水,流经皖北大地时,总会在蚌埠禹会区马城镇的一处角落放缓流速。这里是黄柏郢村,淮河南岸的坡地间,“忆仇巷”的石碑在风中静默,不远处的“血泪沟”早已被荒草覆盖,却永远镌刻着1938年2月18日那个浸透血泪的日子。87年前,307名手无寸铁的村民在此倒在侵华日军的枪口下,两次屠村、六百间房屋化为灰烬,淮河的涛声里,至今仍回荡着那段不忍卒读的悲鸣。

烽火骤起:红枪会的血性与日军的獠牙

1938年的春节,皖北大地还笼罩在年味里,战争的阴云却已压境。2月初,蚌埠、怀远相继沦陷,日军铁蹄踏过淮河,在黄疃窑、上窑等地筑起碉堡,巡河大队的炮口时常对准沿岸村庄。“那时我们天天躲炮,村里的狗叫得比炮声还急,谁也不知道下一颗炮弹会落在谁家屋顶。”幸存者周家玉的口述里,满是对当年恐惧的记忆。

不甘屈辱的百姓没有屈服。蚌埠、怀远沦陷后,自发组织的“红枪会”扛起大刀钢叉,守护自己的家园。2月14日,他们配合中国军队在黄柏郢一带击溃日军,拔除新城口据点;2月17日,100多名红枪会员在大洪山西侧伏击抢劫日军,用血肉之躯砍倒数名侵略者。这些带着乡土气息的反抗,像火柴点燃了日军的报复欲——在望远镜里看到撤退的红枪会员奔向黄柏郢后,驻上窑日军特务班班长宗岛茂的眼里,已写满屠戮的计划。

血色清晨:机枪扫射下的村庄炼狱

2月18日,正月十九的拂晓,薄雾还没散尽,50多名日军已围死了黄柏郢的圩墙。“每隔几十米就有个端枪的鬼子,刺刀在雾里闪着光。”周家玉记得,早起拾粪的村民疯了似的往村里跑,喊着“鬼子来了”,可矮小的草房和低矮的圩墙,根本藏不住惊慌的百姓。

日军进村后,两匹受惊的骡子成了悲剧的导火索。它们挣断缰绳冲进周家玉家,撞塌了堵门的秫秸,暴露了藏在里面的几十名妇女儿童。“一个鬼子端着枪进来,我们吓得不敢出声,他出去叫人,回来就把我们往北大门巷赶。”周家玉被母亲紧紧抱在怀里,一路看着乡亲们被刺刀戳倒——有人因为走得慢,被军刀劈成两半;有孩子哭出声,当场被枪托砸死。

北大门巷的广场上,很快挤满了近200名村民。惨绝人寰的一幕上演了。日军架起机枪,宗岛茂的嚎叫刺破晨雾。“哒哒哒”的枪声里,母亲猛地将周家玉按在身下。“我听见娘哼了一声,就再没动静了。”后来他才知道,机枪子弹像割麦子一样扫过人群。弹雨过后,尸积如山,血流成渠。日军检查尸体时,用刺刀和枪托翻检尸体,对尚有气息者补刀补枪。

当父亲从尸堆里扒出周家玉时,他头上的伤口还在流血,而母亲、大娘、六叔早已没了气息。“那天上午,村里170多人没了,加上来跑反的乡亲,190多具尸体铺在巷子里,连下脚的地方都没有。”

再遭屠戮:烈火焚尽的家园与不屈的记忆

日军撤离后,能逃的村民早已拼命奔入山林。幸存的村民刚来得及用草席裹起亲人遗体,六七十名日军骑兵又踏着烟尘而来。

“我六叔家的孩子才三岁,躲在木盆里,被活活烧死在屋里。”周家玉的记忆里,大火烧了一天一夜,六百余间草房噼啪作响,石质房屋的周灯银家成了唯一的孤岛。日军在火场外狂笑,看着浓烟吞噬整个村庄,那些藏在草垛、地窖里的村民,要么被烧死,要么被拖出来枪杀。周元栋在厕所与日军搏斗,夺下刺刀却寡不敌众;周传经掩埋祖父时被冲散,全家逃往河西时,只带着一身血污。

当大火熄灭,黄柏郢成了"死寂的村庄"。307名遇难者中,有十几户人家满门灭绝,淮河的流水被染红,涂山的阴影里,只剩下焦黑的房梁和散落的白骨。

以史为鉴:从血泪沟到复兴路

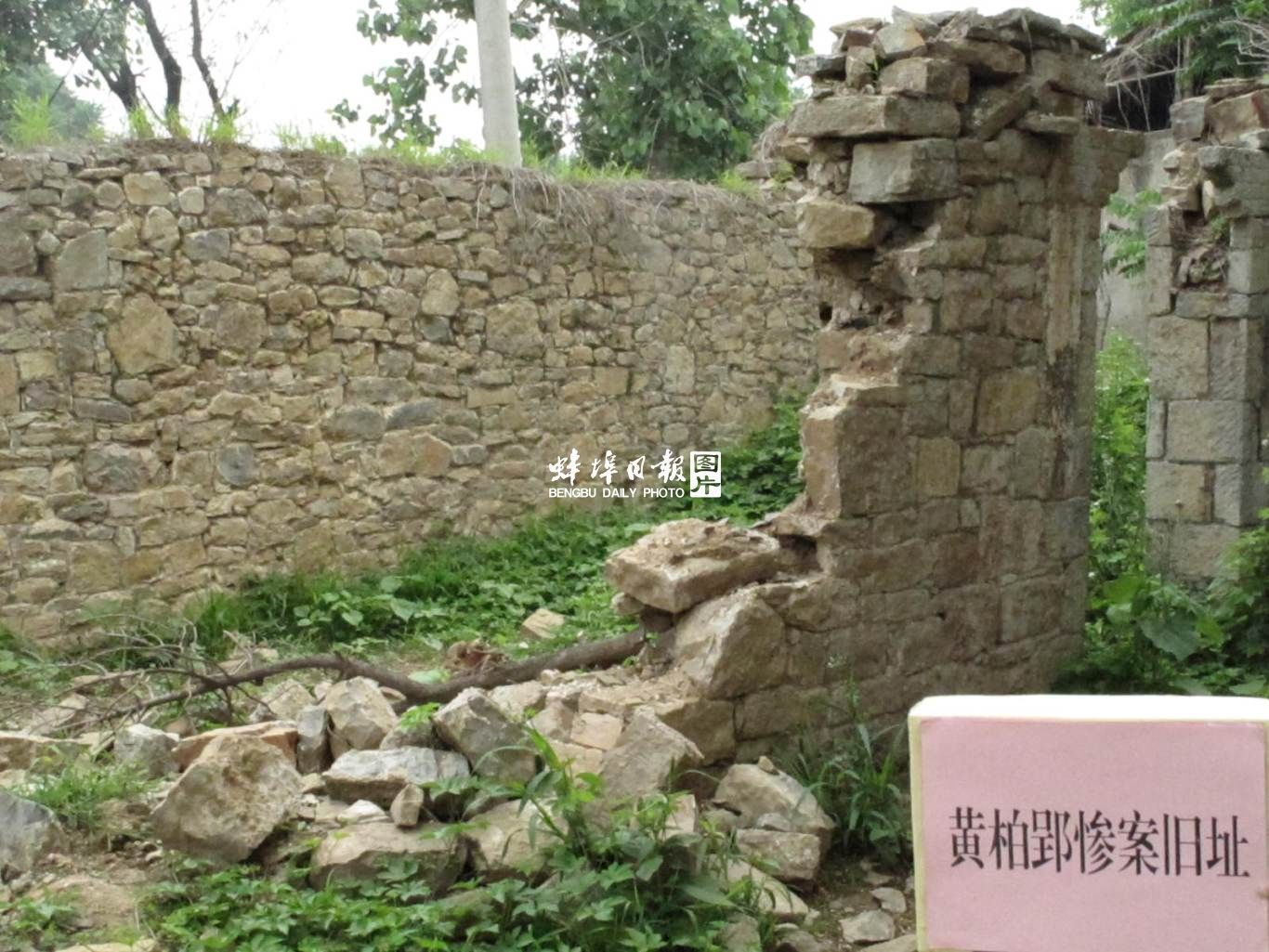

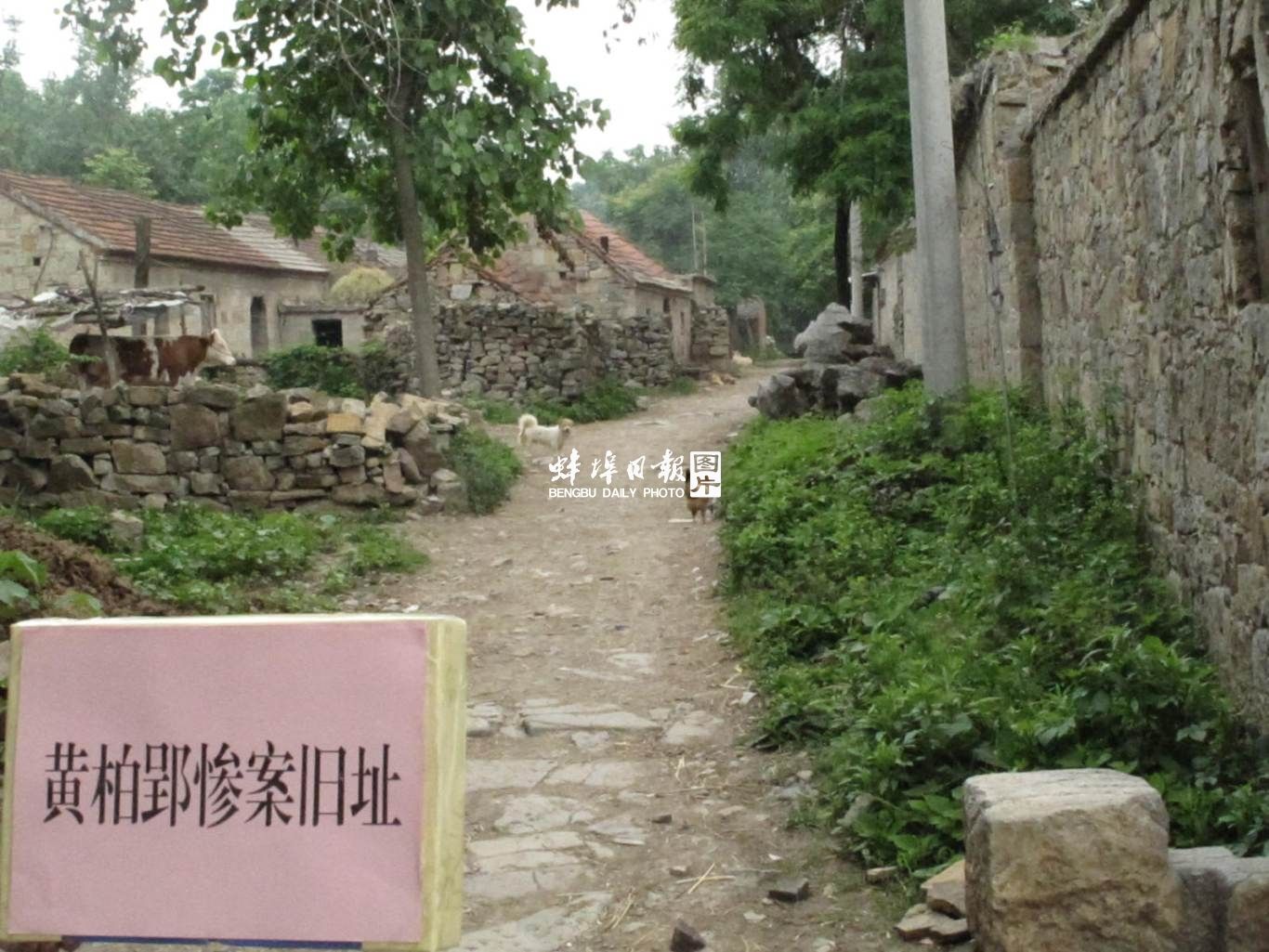

如今的黄柏郢,早已重建家园,“忆仇巷”的路牌旁开着鲜花,“血泪沟”成了村民警示后代的活教材。

周家玉老人生前常给孩子们讲:“不是要记恨,是要记住——弱了就会挨打。”

“日本鬼子在中国犯下的累累罪行,我们绝对永远不能忘记!我们要让下一代牢牢记住民族恨……只有强大起来了,悲剧才不会重演。”周家玉老人临终的呐喊至今回荡。

淮河依旧奔流,涂山依然苍翠。307个名字或许没能全部留存,但“黄柏郢”这三个字,永远刻在中华民族的记忆里,穿越时空,长鸣不息——在这片血泪浇灌的土地上,唯有铭记苦难,惕厉前行,方能让淮河安澜,涂山长青,让血色正月十九的悲剧永不重演。

蚌埠新闻网版权所有未经允许 请勿复制或镜像

皖ICP备07008681号-1 皖网宣备070018号 皖公网安备34030002000168号

互联网违法和不良信息举报: 举报邮箱 bbrbs@bbnews.cn 举报电话 (0552)4017493