故纸春深涂山诗

文图/徐 琦

涂山,因其悠久的历史和大禹会诸侯的渊源,被历代的文人墨客吟咏,古往今来为涂山留下的诸多脍炙人口的诗篇。在浩瀚的诗海中,相信还有许多尘封已久的涂山诗歌,被遗落在故纸深处,有待被发现并与之相遇。

涂山主峰。

涂山主峰。

遗民诗人的精神栖居

公元1660年的春天,桐城诗人方文由金陵起程,前往山东兖州,途经濠州远望涂山延绵起伏的山峦,料峭的风中心绪纷飞。那时,距方文自号“嵞山”(嵞山即涂山,“嵞”为“塗”的异体字,同简化字“涂”)已过去了许多年。

方文,明末遗民诗人。他出身于桐城方氏,一个族巨裔繁的名门望族。祖父方学渐是开桐城讲学之风的先行者,伯父方大镇,父亲方大铉、从兄方孔昭皆为万历进士,桐城方氏自明朝建文之初至晚明二三百年间,登科入仕者多达数十人,堪称簪缨世族。

少有诗才,诗负盛名的方文,与方贞观、方世举并称“桐城三诗家”。清朝文人徐璈在《桐旧集》中记载:“明怀宗时,士君子以文章名节相尚,江北人物,首推桐城。而桐城人物以方氏为最,如尔止、密之,皆声震天下。”方文字尔止,方文辈长,方以智(字密之)虽年长一岁却为表侄,两人同窗十四载,青年时以诗才并称江南。明亡后,方以智拒不仕清,出家为僧,后因抗清兵败被俘,投水殉国。

方文一生创作颇丰,诗作盈箧,留世的有《嵞山集》二十一卷。同邑诗人潘江,为方文诗集作序称:“所著嵞山集五十卷,尔止自弱冠即以诗名世将三十年,其生平所作,不下五六千,今删去其半,尤存二十四卷曰嵞山集。”现存的《嵞山集》为后世节本,共收录了方文自二十五岁至五十八岁创作的诗歌近三千首,题材丰富,诗体兼备。

方文,晚年自号嵞山。清人著述《宜田汇稿》中言:“明农晚易号,意与明圃宣。”方文在明朝生活了三十三年,在清朝度过了二十五载凄惶的岁月。方文成为“方嵞山”,是在甲申(1644)、乙酉(1645)之后。桐城方氏家族兴盛沉浮与朱氏王朝兴衰紧密交织,明亡易代是方氏家族的一场劫难,刻骨铭心的创痛成为这个世家大族永远抹不去的阴影。

为何自号“嵞山”,方文未曾给出答案。宿松乡邑朱书是清初桐城派的代表人物,所著《方嵞山先生传》中说“嵞山在怀远城外,周世宗望之谓濠州有王者气。文以自号,不忘濠也。” 不忘濠,是不忘朱明王朝。五代后周周世宗南征时驻跸濠州,登高远眺涂山,认为此地有“王者之气”。此说暗合后来朱元璋建立明朝定都凤阳(古属濠州)的历史。

李锴在《嵞山集》序言道:“方子以嵞山名集,本於离骚天问‘何娶彼嵞山,而通之於台桑’。盖嵞山即《尚书》之嵞山也。其地或云在会稽,以在钟离者为正,方子之意远矣。”方文改号嵞山,将诗集命名为《嵞山集》,显然深含不忘故国之意。

后来再为方文《北游草》作序时,李锴对“嵞山”之名又做了详释:“嵞山在钟离郡固万国玉帛之遗踪也,於昔为新丰,於今则荒墟。方子果何所求而取以名其集哉?人将以尔止为愚矣!夫尔止古君子也,而可以谓之愚乎?”从“万国玉帛”到“荒墟”的变迁,暗喻着明朝灭亡后的文化衰颓。方嵞山看似不合时宜的选择,实则是易代遗民对故国文化的眷念与坚守。

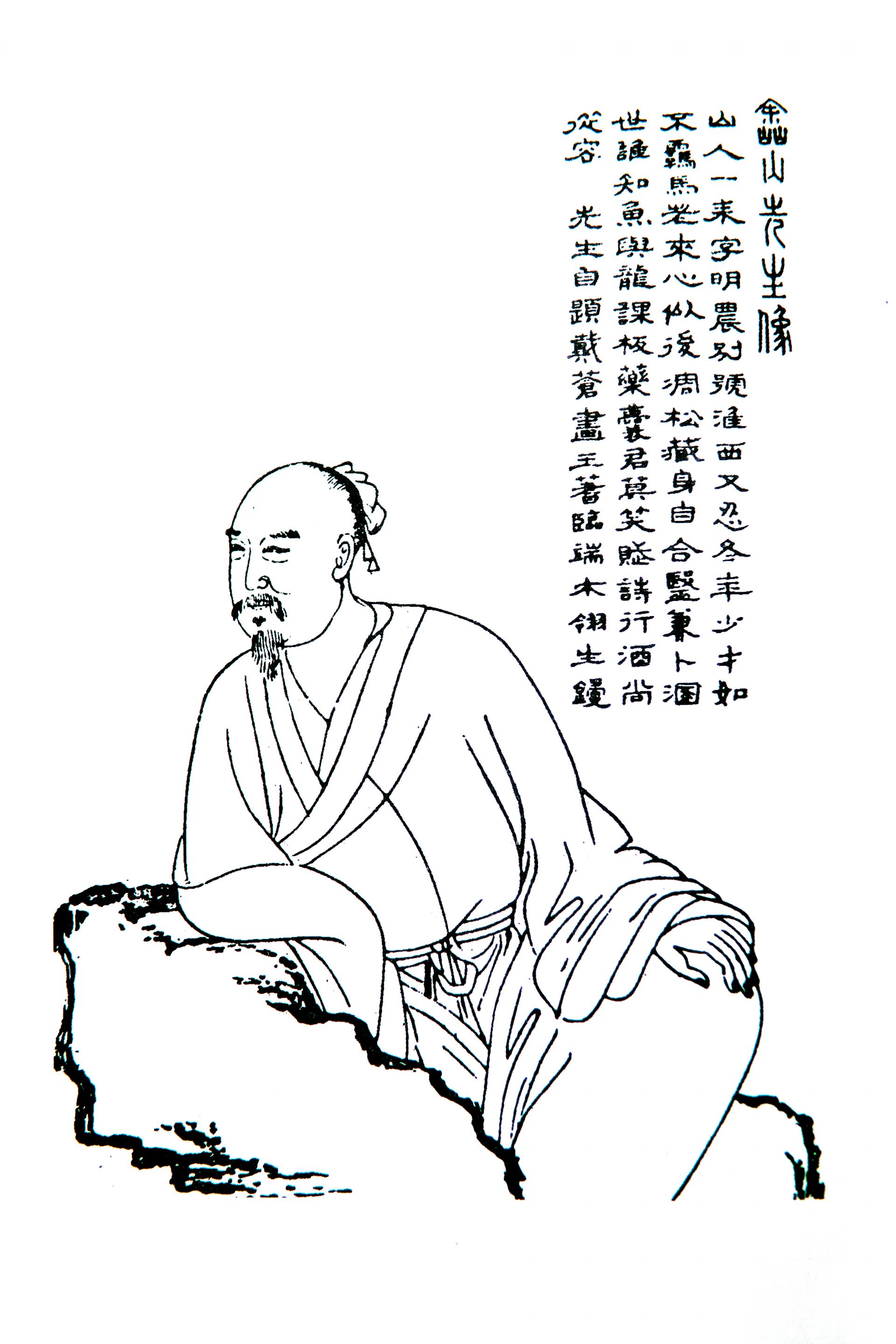

清代画家戴苍绘 方文(鑫山)先生像。

清代画家戴苍绘 方文(鑫山)先生像。

叙事平易的“嵞山体”

明末清初诗坛流派纷呈,方文在明亡前学杜甫,多苍老之作,后期学白居易,明白如话。

入清后的诗歌冲淡自然,不事雕饰,“以诗写心,以诗存史”,自成一家,人称“嵞山体”。与同时期名震诗坛的吴伟业长于叙事,情浓丽藻哀怨非常的“梅村体”相比,方文的“嵞山体”直抒胸臆、语言澹朴,凡游历所见所闻、山水胜迹、陋巷俚歌尽收笔底。

明清之际诗人纪映钟评说其诗“如父老话桑麻,不离平实。却自精微。”钱谦益言其诗“以杜、白为第宅,”又谓“得少陵之风骨、深知其阡陌者,一人而已”。平实简朴,诗境清淡的“嵞山体”,在当时诗坛也曾招致俚俗率易之讥。王士禛在其《古夫于亭杂录》说:“桐城方嵞山,少有才华,后学白乐天,遂流为俚鄙浅俗,如所谓打油、钉铰者。”透露出诗坛主流诗学观念对方文诗歌俚率平易风格的轻视和偏见。

方文自语“有唐诗人累千百,我独师承杜与白。”“布衣自有布衣语,不与簪绅朝士同。”呈现了一位布衣诗人对诗歌的理想与精神追求。同时代的众多诗评家者有为方文辩言,施闰章在《西江游草》序言中直言道,不理解世人为何大多轻视白居易的诗作,尔止对其格外推崇,以致人们常把这当作他的毛病,怎能简单地用“白俗”二字就否定呢?

最早提出“嵞山体”之说,是方文的同邑挚友潘江。潘江在康熙十八年举博学鸿词,拒仕后,隐居著述。以“嵞山体”来概括方文诗歌独特的艺术风格,潘江毫不掩饰对方文诗作的偏爱:“有明著作最权奇,熙甫文章尔止诗。”将方文诗歌与归有光的散文并称是有明一代最出色的文学作品。

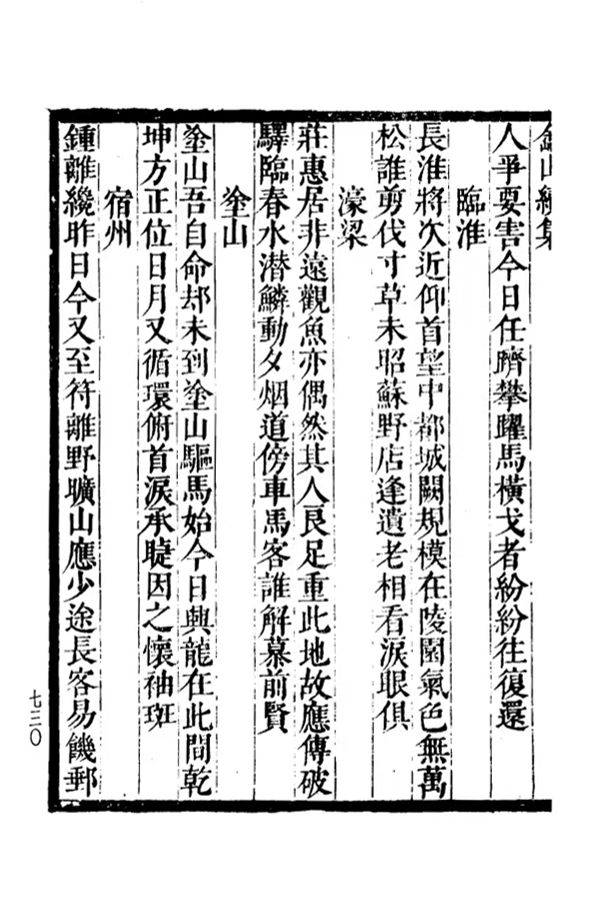

方文《鑫山集》清代康熙刻本书影。

方文《鑫山集》清代康熙刻本书影。

一首《嵞山》诗,半生前朝梦

方文的《嵞山》诗,创作于顺治十七年(1660),收录在《鲁游草》卷。同为遗民诗人的林古度为《鲁游草》作序:“万历丙辰,予与钟伯敬、吴康虞同登泰山,各有诗锓石,今四十五年矣。庚子秋,吾友方尔止从泰山归,言从荒荆蔓草中重为摹搨,持以赠予,予展视欷歔,恍如隔世。既为诗以酬之,而尔止又出其燕游、鲁游二草属予序。”

万历丙辰为公元1616年,至四十五年之后,是顺治十七年(1660),也是明永历十四年。这一年南明朝廷还没有放弃最后抗争,晚明的永历政权,从大清帝国的版图上消失还要在一年以后。

公元1660年,方文四十九岁。《方文年谱》的作者李圣华,追溯了方文这一年行游的足迹,“三月初,往山东,拟中秋返”。方文每到一处必留下诗作,三月出门,八月归来就携回两本诗作。

在临行前,方文的《将之兖州留别内子》诗中已预期了这次出行的时间:“出门方上巳,归舍必中秋。”诗人的这次出行,并非游山玩水的闲情,而是为生活所迫的艰难奔波。“家食无长策,囊书复远游。”诗人笔底低沉,道出对现实困境的无奈。

从金陵往山东兖州,三月从江南出发,这又是一次漫长而孤独的旅程。好在一路有诗卷为伴,消解了些许孤寂。每到一地,方文皆有诗,这些诗歌清晰地勾勒出此次江淮、临濠之间的行途轨迹。出金陵,过长江,夜宿乌衣镇,经滁州,清流关,过凤阳府。

凤阳中都乃明皇帝朱元璋兴起之地,方文在《临淮道中》写道:“长淮西望莫邪山,仁祖皇陵咫尺间。欲去城南一稽首,祇愁痛绝未能还。”离凤阳城越来越近,这位前朝遗民悲从中来,泪水盈满眼眶。《临淮》:“长淮将次近,仰首望中都。……野店逢遗老,相看泪眼俱。”泪别中都,由临淮古渡过淮河,沿岸前行,淮水之上青黛隐隐的涂山渐渐映入眼帘。

明亡前,方文仅为秀才,未曾入仕,乃一介布衣。与许多穷则独善其身的遗民一样,以行医、占卜为生,敝衣羸马,甘守清贫。因其家族与大明朝廷渊源深厚,入清后,他心底始终蛰伏着对旧朝的眷念,这种情感常如潮汐般在不经意间涌现于诗中。远望涂山起伏的苍影,方文百感交集:涂山吾自命,却未到涂山。驱马始今日,兴龙在此间。乾坤方正位,日月又循环。俯首泪承睫,因之怀袖斑。

这首短短的四十字的《嵞山》,道不尽天崩地坼的悲切往事。以涂山之名抒写故国幽思,这是一个易代诗人心中的涂山,钤印着对那个逝去时代的深情眷恋。

《嵞山》诗中,没有激昂的歌咏,也没有对涂山景致的描绘,诗行里流露着芊绵的寂寞与无尽的怅惘。虽然方文自号“嵞山”, 今日之前却从未一睹涂山的真容。以涂山为喻寄托黍离之悲,在历代文人骚客吟咏涂山的诗词中,方文是绝无仅有的一位。伫立淮河北岸,方文望着喧腾奔流的淮水与涂山起伏的层峦,湿襟作别,一路向北而去。

有清一代案狱频起的文祸,早已令前朝遗民家族噤若寒蝉。方文是桐城派方苞之从祖(祖父的兄弟)。方苞其父方仲舒诗文俱佳,却忌惮将其诗编帙成集,并告诫方苞“人惧名,豕惧壮,尔其戒哉。”为免给家族带来不虞之灾。方仲舒力禁方苞作诗。方苞终身不以诗名,桐城方氏的诗韵一脉,在方文“嵞山体”之后,其韵无继,终成绝响。

方文在明末清初之季以真气淋漓的诗风,在诗坛占有一席之地,但由于其诗集刊刻不广,加之曾遭禁毁,各类诗词选本少有收录,使得这位明清易代之际的布衣诗人,未能引起后世文学家的足够关注,三百年后,世人已不识“方嵞山”。

方文自号嵞山,字明农,别号淮西,汇一生诗作以《嵞山集》命名,字里行间无不浸透着绵绵无尽的故国情思。他用三千首诗歌书写了一部个人的诗史,而一首《嵞山》,却为这座江淮大地上亘古屹立的山脉,添上一笔苍凉的诗韵。

蚌埠新闻网版权所有未经允许 请勿复制或镜像

皖ICP备07008681号-1 皖网宣备070018号 皖公网安备34030002000168号

互联网违法和不良信息举报: 举报邮箱 bbrbs@bbnews.cn 举报电话 (0552)4017493